7149

ベターハーフ! 第八話

- 2008-09-07T16:47:57

- 普通でない人々

気がつけば、廃墟の中。

ずっとずっと、歩き続ける自分自身。

もうどれくらい歩いていたのかもわからないし

ここが一体どこなのか、それもわからない。

足元には瓦礫。

見上げれば天井。ところどころが欠け、薄暗いながらも光が漏れている。

元は何が書かれていたかわからないくらいぼろぼろになった看板。

それに巻きついた蔓の太さが、ここが廃墟になってからの年月を物語る。

尖った瓦礫を踏んでしまうせいか、時折足が痛みを訴えた。

廃墟全体からたちこめる拒絶感が、歓迎されない客だということを語っていた。

けれど、足は進む。

何故かはわからない。

『進まなければならない』

どこかがそう訴えるのだ。

その衝動に突き動かされるまま

歩く。歩く。歩く。どこまでも歩く。

それは一瞬か。

はたまた何日も続いたのか。

後者ならば、この廃墟はどれほど大きいというのか。

そんな時間の感覚も解らないまま歩き続けた先、一つの扉を見つけた。

ノブに手をかけようとして、気付く。

――誰かが、いる。

いや、気付いたのではない。

解かった…『解かってしまった』のだ。

論理ではない、直感による理解。

それを認めたが故に、僕は行かざるを得なくなった。

違う。行くべきだと、思ったのだ。

ノブを掴む。ノブの冷たさと同時に感じるぬるりとした感触が

自分の知らぬうちに汗を流していることに気付かせてくれた。

ゆっくりと、ドアを開いていく。

壁に亀裂まであったというのに全く抵抗なく開いたドア。

その先へと、一歩、一歩、足を踏み入れていく。

中は暗く、僅かとはいえ天井から漏れていた光に慣れた目では

すぐにどうなっているか全くわからない。

けれど何故か、恐怖は無かった。

先ほどまでとは違う、柔らかく沈む感触をゆっくり確かめながら、静かに誰かに近づいていく。

やがてさざめく声が届き始めた。

女の子の声、だった。

前後左右、一体どこから聞こえてくるのかはっきりと分からない。

声自体が響き弾けあって、部屋全体に浸透している。

――これは、夢だ。

先程までも感じていた感覚。ある程度予想は出来ていたものの

この部屋に入ったことで、それは確信と変わった。

なら、これはあの兵部という男によるものだろうか?

そうかもしれない。だが、違うかもしれない。

それがわからない以上、今の自分に出来ることは、ただ歩き続けることだけ。

一歩一歩距離が縮まるごとに、声がよりはっきりと感じ取れるようになっていく。

何を話しているのか、段々と理解できるようになっていく。

だからこそ、気付いた。

「……二人?」

よく似た声だから気付かなかったが、彼女は…いや、『彼女達』は話をしていた。

どんな話なのか詳細はわからない。けれど、それだけは理解できた。

今の声が聞こえたのだろう。『彼女達』の声が唐突に止まる。

少しおいて、いぶかしげな声が聞こえた。

「「……だれ?」」

「……僕は、光一。皆本光一って言うんだ」

僕は時間をおいてから、ゆっくり答えた。

名乗る必要があったのか分からないが、ともかく警戒心を抱かせないように。

姿が見えないのなら、せめて声だけでもと思いながら。

「……しらない」

霧の奥から、幼くたどたどしい声が戻ってきた。

間をおかず、もう一人の子からも。

「……あんたの事なんか、知らないわよ」

少し大人びた、だけど消え入りそうなもの悲しげな声が伝わる。

「……そう。だれもあなたをしらない。

だからあなたもだれもしらないのよ」

「違う、違う、違うの!

そうじゃない、そうじゃないのよ!

少なくとも、今のあたしを知ってくれている人がいる!

あたしには、知っている人たちがいる……」

「そうおもっていたいだけ……

だって、しらなければ、しられなければ

こわいめにあわなくてもいいもの」

「何を……?」

僕はそっと歩みを進める。

少しずつ闇に慣れてきた自身の目とは対照的に

濃密さを増す気配に導かれながら。

「大丈夫。僕は、君たちを怖い目にはあわせないよ」

「いやよ。

しらないでいいの。

あたしはだれもしらない。

みんなもあたしをしらない。

それでいいの……」

「だから!

そんな悲しいこと言わないでって、何度言えば分かるの?!」

「……しってしまえば、みんなあたしをきらいになるの。

もっとしれば、だいきらいになるの。

みんなをこわがらせる、きらわれるあたしはいなくなればいいの……」

「そうじゃない、そうじゃないのよ!

こんなあたしでも、こんなあたしだけど!

嫌々なのかもしれないけれど、あたしを守ろうとしてくれる人達がいるの!

今はいるの!」

二人のやり取りはいつまでも平行線をたどる。

歩みを止めて、頬をなでる霞をはらう。

ねっとりと這い回るような湿気だけが残された。

「どうして、そんな。自分たちだけで……」

沈鬱な想いを吐露する彼女らの言葉が、重くのしかかる。

―おそろしい。

――いなくなればいい。

――だってこの子は、化け物なのだから。

聞きたくなくとも聞こえてきた。

耳をふさいでも頭に飛び込んできた。

悪意だけなら、まだ良かったのだ。

でも、分かってしまった。

いつもそこにあったのは、純粋な恐怖と隔意。

どうしようもないと分かっていながら、あがくように立ち向かうことでどれほど痛めつけられたか。

霧は未だ厚く、眼前に立ちはだかる。

だけど。

なにかせめて、目と目を合わせられる距離で。

少しずつでも確かに強くなっていく想いと一緒に、一歩一歩を踏みしめる。

たといこの闇に迷っても必ずたどり着くのだと、いつの間にか胸に広がる思いをかみしめながら、声だけを頼りに歩いていく。

闇は少しずつ晴れてきた。

足元の瓦礫がわかるようになり、部屋の構造も僅かながら明確になる。

それとともにどんどんと、闇が、消えていく。

――そして、晴れた。

部屋の中心には、二人の女の子がいた。

とても小さい女の子と、中学生くらいの女の子だ。

僕の目がはっきり彼女らを捉えた瞬間、声を無くした。

小さな女の子はやせ細り、髪は伸びきり、顔は赤く腫れ上がり、着衣は薄汚れ切り裂かれていた。

わずかにこの子が女の子なのだと証明するかのように握りしめていた、ウサギの縫いぐるみ。

それすら腕は避け、耳はもがれ、茶褐色に変色してしまっていた。

「・・・・・・」

側に立っていた年上の女の子は、見慣れた制服を着込んでいた。

なぜここに彼女がいるのかは推測のしようも無い。

だが、見間違えようもないツインテールをした女の子。

花園澪が、確かにそこにいたのだ

「もうきらわれるのもいや。

いたいのもいや。

だからいなくなるの。

いなくなりたいの……」

小さな女の子は、疲れ果てた声で呟いた。

怯え震え、表情を無くしてしまっているその子に澪は身を寄せ、抱き、そして言った。

「ううん、そうじゃない。そうじゃないの。そうじゃないんだよ……。

ちょっと前まで私もそう思ってた。

だけど、こんな私のことを考えてくれる人たちが、少しでも、ほんの少しだけど、確かにいるの」

「でもあなたも、いわれたじゃない。

たくさんのひとが、おもっていたじゃない。

くるな、ちかよるな、って。

にんげんじゃない―――――」

女の子に、思わず何をと言いかけ

その絶望的な言葉に動きが縫いとめられる。

「―――――このばけもの、って」

澪が苦しげに言葉に詰まる。

二人を包んだ沈黙を破るように、女の子がゆっくり顔を上げてささやいた。

「あたしはばけもの。にんげんじゃない。

だから、にんげんのあなたも。

バケモノをかばうことなんて、ないの」

「―――違う!」

気付けば、叫んでいた。

君は化け物じゃないんだと。人間なのだと。そう、伝えたかった。

彼女に向かって手を伸ばす。例えテレパシーなんて無くても伝えたかった。

僕の今のこの想いを、あの子に伝えなきゃいけないと。そう思った。

けれど足が動かない。まるで下半身が石になってしまったかのように。

それまで歩き続けていたというのに、一歩も。

それでも諦めず、手を伸ばして―――

視界が、紅蓮に包まれた。

「――――っ!!」

それが炎と気付いたのは一瞬の後。

壁も、床も、瓦礫も。全てが炎に包まれていく。

けれどこれが夢なせいか、全く熱いとは思わない。

「あつい…あついの」

「あついよぉ…」

だが少女達は、炎の中、熱さに苦しんでいる。

そんな姿を見ていられなくて。救いたくて。声を掛けながら手を伸ばす。

「―――ぉ!」

それは、どちらの少女にだろうか。

「―――お!」

いや、どちらにも、かもしれない。

「―――――みお!!」

何故なら、彼女達は―――

「――――――――――澪っ!!!!」

「――――っ!!」

ぼやけた視界が少しずつ映し出したのはとても見慣れた白い天井。

僕はそこで、届かぬ腕を伸ばしていた。

ぐっしょりとした寝汗が、背筋を伝う感触に気付く。

力の抜けた体が次第に冷えていき

寒気を覚えた僕は、少しでもと手を動かそうとしたが

まるで重ねられた掛け布団のように、微動だにしなかった。

あきらめて、深くため息をつく。

「……病院? なんで……?」

☆☆☆

天井を見返しながら、このベッドで寝そべっている訳を思いだそうと努力した。

確か僕は、学園祭に出ていたはずだ。

級友達と出し物や展示を見て回り

ナオミちゃんにチケットをもらった喫茶店で澪に出会って、一緒にお茶を飲んで。

「飲んで……って、あいててて」

鈍い痛みが頭を突き抜ける。

反射的に痛む箇所を押さえようとして、手に巻かれていた包帯に気づいた。

いや、包帯だけではない。

いくらかの擦り傷や切り傷の上にガーゼが張ってあった。

その上、チューブが刺さっている。

点滴だろうか、チューブの先には毒々しくも鮮やかな黄色をした液体がつり下げられていた。

僕は改めて、なんとかあがった両手を交互にじっと見てみる。

あざが所々に浮き、出血の後も確認出来る。

「……階段から転びでもしたのか、僕」

いや、それにしては派手な怪我だ。

気を失って運び込まれるくらいだから、結構なものだったのだろう。

意識が明瞭になってくるに従い、体中がぎしぎし悲鳴を上げているのが分かってきた。

首はなにかで固定されてる。

息をすれば胸が痛い。

横になっているだけなのに、背中も鈍く重い。

お腹も体の芯のあたりで冷えているのか、捻るような痛みがある。

何をするにも痛いばかりだが、その中でも特に足が重い。

両足とも動かす気にもならないが、格別右ふとももあたりの重いこと重いこと。

「筋切ったりでもしたのかな……」

やっぱり首は動かない。

気だるさを押し切って、なんとか視線だけ太ももの上に走らせると、そこにあったのは大きめな団子が一つ。

「団子……じゃないか」

乗っていたのは人の頭だった。

小さな寝息に合わせて、かすかに上下している。

栗色の髪、流したテール、突っ伏した隙間からのぞく長めの睫毛、切れ長の目。

この女の子には、よくよく見覚えがあった。

「……なにやってんだ、澪は?」

僕はまた澪と喧嘩でもしたのだろうか。

怪我の原因が澪で、申し訳なく想った澪が付き添いをしているとでも?

もしそうならかいがいしく殊勝なことだと想うが、それもそれであり得ない気がする。

というか通常ならばあり得ない、絶対。

目の前の光景を理解しきれないでいる内に、こいつなら目覚めた瞬間に暴行とかやりそうだと思い至り、つい身震いする。

「ったく、人の足を枕にしてからに・・・・・・」

怪我人の体を労ろうっていう気はないのか。

だいたい人の足を枕にする時点で間違いだ(僕の足はもう重い)が、こんな体勢じゃコイツが寝違えかねない。

いや、寝入ってるからすでに寝違えてるかもしれないが。

「しょうがないな、ったく」

どうにか楽な姿勢にしてやろうと考えてもぞもぞしてみるが、澪の髪がしだれかかって思いの外、足がくすぐったい。

「……どうしたもんかね、この眠り姫」

なんだか起こすのも悪い気がするし、さりとてこのままでも困る。

もう一回無駄な努力を続けているうちに、さすがに気づいたのか澪の目がゆっくり開いた。

二度三度、当て所なく動いた視線が一点に集中し、目を見開いた澪と僕の視線とが交差した瞬間。

「……!」

「いててててっ!!」

澪が、思い切り僕の足に両手をついて跳ね起きた。

僕の抗議の声を気にもせず、まじまじと幽霊でも見るかの様に呆気にとられた表情を見せ

長くも短くも感じられた、幾ばくかの時間の後

泣き崩れそうな顔になりながらだけど結局何も言わず

いきなり澪はテレポートして、僕の前から消えた。

後に残されたのは、ぽかんとした僕一人。

「……なんだ、あいつ?」

澪がいなくなると、病室からすっと物音が消えたように感じた。

もしかすると僕の勘違いだったかもしれないし、間違えようのない事実だったのかもしれない。

気づけば軽くなった右足を、さっきまでそこにいたはずの澪を思い返しながらなんとなしに見つめていると

医者や看護婦が慌てて僕の部屋に駆け込んできて、瞬く間にこの病室は騒がしくなった。

ふと覚えた寂しさは、喧噪に巻き込まれていつしか消えていった。

☆☆☆

「よう、色男」

「いい加減、その呼び方やめてくださいよ。賢木先生」

これで何度目の応酬か指折り数える気にもならなくなっていた。

2週間前に目を覚ましてから、良しにつけ悪しきにつけ

機会あるごと僕をちゃかしていじろうとする主治医様を何度殴ってやろうと思ったことかしれない。

だけど未だベッドに縛り付けられたままではどうすることも出来ず

わずかに口でもって反撃に出られるだけで、それもたいした意味をなさないとなればお手上げと言うほかない。

「ったく、バカなんだからな……」

「俺は超優秀だっての」

「超優秀な医者は看護婦や患者に手を出したりしませんよ」

担当主治医である賢木修二先生は、バベル所属のESP医師だ。

能力はレベル6サイコメトリー。

世界的にも希有な、医療技術とESPを組み合わせた治療で名を知られた存在である(らしい)。

卓越した医療技術とサイコメトリーの組み合わせは、どれだけ高名なノーマルの医師が努力をしても届かないレベルの治療を実現する(らしい)。

年はわずかに20をちょっと超えたばかり(らしい)。

「なんか(らしい)ばっかり続いてねーか、おい」

「診察にかまけて心読まないでくださいよ」

その筋の人が見るならきっと凄い人なのだろうが、僕の目には全くそんな風には映らない。

お気軽に患者や看護師に手を出してはトラブルを招く軽薄っぷりは、おつきの看護婦である末摘さんも認めるところだ。

いっそ女好きな近所の兄ちゃんとでも形容した方がぴったりくる。

「お前なあ。そこに女の子がいるんだったら、手を出さないのは失礼ってもんだろうが」

「……あなたはどこの登山家ですか」

「そんな台詞を、お前の口から聞きたくはねーなー」

「いてっ?!」

ばちんと一発。

きついデコピンを喰らわされた後で賢木先生が、渋々といった態で宣う。

「だいたいだ。毎日毎日毎日まいっにち!

あんだけ美女達の訪問とご接待っつーゴージャスなサービスを受けてて満足せんとゆーのかお前はっ?!」

「ゴージャスなサービスやご接待を受けてもいませんし、満足するとかしないとかの問題じゃないです!!」

うん、あほだ。

やっぱりこの人は天才でもなんでもない、只のあほだ。

「朧さんにダブルフェイスにバベル専属エスパーチームのおねいさんがたに……

合コンの予約取るなら半年待ちってメンバーばっかなんだぞ!

そのあたりわかってんのか、ええこのくそガキ!!」

「何を解れとっ!!?」

「視える、俺には視えるぞ。

そんな事を言って照れ隠しをするお前の青い性が大きく胎動する様が……」

「部屋から出てけ、この藪医者!!」

湯飲みに花瓶にノートに暇つぶしのルービックキューブ。

手近にあったものをひとしきり投げつけたところで

ようやく賢木先生は降参降参と、苦笑いと一緒に冗談を引っ込めてくれた。

「……ったく」

つい、深くため息をついた。

なるほど、人様からはそう見えるのかもしれない。

確かに僕の病室は、引きも切らず千客万来なのだから。

当番でも出来ているのかと勘ぐりたくなるほど

朧さんやナオミちゃん達バベルの女性陣が僕の病室に絶えずお見舞いに来てくれていたし

たまには局長や宿木君も一緒だ。

もちろんお見舞いに来てくれるのは嬉しい、感謝もしてる。

うらやましくも思えるのだろう。

でも別に僕に恋心を抱いた女性が見舞ってくれている訳でなし(相変わらず朧さんは綺麗だけど)。

誰かがもってきてくれた果物なんかの見舞いの品も、結局初音ちゃんの胃袋に収まって宿木君が平謝りするだけ。

退屈な入院生活を賑やかしくしてくれるみんなには大いに助かっているし楽しませてもらってもいるのだけれど

この人のフィルターを通すと意地でも世界はピンクに霞むようだ。

「妙な期待をもたんでください。それこそ心臓に悪いです」

「思春期の少年のくせして異常な」

「異常って言うな!!

……というよりも、あなたが盛りすぎなんです。僕は至って正常ですよ」

「いや、お前もなかなかやるとは聞いてる」

「……どんな話を」

とまで言いかけ、突然大きな音を立てドアが勢いよく開いた。

せわしげに駆け込んできたのはダブルフェイスの二人、奈津子さんとほたるさんのESP受付嬢。

「うげっ?! まだ昼の休憩時間には早いはず!」

「あたし達を甘くみない事ね〜。さー皆本君、さっさと出した方が身の為よ」

「ほれほれほれ」

「いい加減にしてくださいよっ!! いくら僕でも恥ずかしいもんは恥ずかしいんです!!」

「ほっほー?」

「あら皆本君、恥ずかしがることないのよ。文字通り身のためなんだから」

恐ろしく楽しそうに、両手に尿瓶と体拭きを構えた奈津子さんが迫る。

それ一体どこから持ってくるんですかと突っ込みを入れかけ気を取られていると

回り込んだほたるさんが素早く布団をはぎ取って、ついでに僕の上着をもはだけさせ羽交い締めにする。

これ以上に、無駄なチームワークの発揮どころは無いだろう。

ああ胸がっ、豊かな胸が背中にっ!

当ててんのよ、って違うそうじゃない!

「ですからね?! そういうのは看護師さんの末摘さんが全部やってくれますから−−−」

「「弟が遠慮しないのよ、皆本君」」

「僕は弟でもないし、あんたら絶対気晴らしに遊んでるだけだろっ!!」

「いやね、看病よ看病。病を看取ると書いて看病。ほら、体を拭いてあげるわよー」

「今日は座薬もあるのよー」

「やーめーてー!!」

薄笑いを浮かべた賢木先生は手助けしてくれるはずもなく

僕はベッドの上でされるがまま、おもちゃになっていた。

☆☆☆

「あの二人・・・・・・いつかやりかえしてやるっ・・・・・・!!」

男の僕が同じようにやり返したら、即しょっ引かれそうな気もするがそこはそれだ。

それなんてエロゲ?という言葉がリフレインするが無視。

臥薪嘗胆、いつの日にかとの決意を秘めてズボンを引っ張り直していると

さんざん笑い倒した賢木先生が、息の継ぎ目にぽつりと言った。

「……まあ、あんだけの大捕物こなした後1週間も寝てたんだ。

世話の一つも焼きたくなるんだろう。

甘えておけばいいんだよ、すんげぇ心配かけたんだからなお前は」

「……物事には限度があるってのを知ってますか?」

ダブルフェイスの二人がどれだけ心をすり減らしたのかは

担当看護師の末摘さんからも朧さんからも聞いていたから、僕は最初何も言わなかった。

賢木先生が言うように、甘えさせて貰えばいいのだとも思っていた。

だけど、あの二人の『世話を焼く』は少々過激すぎる。

もうちょっと程度を考えてくれればいいのだけれど、残念ながら今の僕に抵抗する術は全く無い。

確かに昔いろいろ世話になった姉みたいな二人とはいえ、高校3年男子が成人女性に見られたくないことはあれこれ有るわけで。

うっかり、あら可愛い、とか言われた日には死ぬしかない。

そんな二人の行動がともすれば沈みがちな僕の気持ちを盛り立ててくれているのも事実だったけれど。

そう、『盛り立ててくれている』のだ。

「……周りに気を遣わせちゃってますね、僕」

唐突な僕の言葉に賢木先生は戸惑いもせず、少し間をおいてから、また手のひらで僕の頭を軽く叩いた。

「小難しい事考えるな、二人のしたいようにさせてやれよ。

すぐそれも出来なくなるんだから」

薬飲んで寝ろ、と言い残して先生は病室を後にする。

一人残された僕は、薬を飲む気にも眠る気にもなれず、悪いと分かりながらも、やはり考え込んでしまう。

あの襲撃事件は、あまりにも多くの課題を僕らに突きつけてしまったから−−−。

☆☆☆

目を覚ましてから少しずつ記憶は混乱から抜け出していった。

一つ、また一つと思い出す度、僕は心の底からの実感を込めて思った。

本当に長い一日だった、と。

あまりに多くの出来事が同じ時間軸で起き整理出来ずに、僕らは後になって「つまりこういう事だったのか、なるほど」と納得したくらいだった。

普通の人々の襲撃、パンドラの介入、学内での動き、バベル救出隊の出動。

僕の行動、澪や直美ちゃん達の行動、谷崎主任の行動、救出隊の行動、普通の人々の行動、そしてパンドラの行動はそれぞれの思惑に向かって違うベクトルを向いていた。

その中で、僕の取った行動に対しても賛意もあれば異論もあった。

自身を省みない勇気ある行動だ

いや人質をむげに危険に晒した慮外者だ

はたまたバベルの機密を公然と言ってのけた事自体が問題だ……とも。

コメリカ組の救援にしても大佐がグレーゾーンの手口を使って申し出た事であったらしいが、今になってそれを問題視する動きもあるらしい。

後処理にも時間がかかっていると聞いている。

あれだけの規模の事件であったが為、内務省お得意の情報操作をするにもきっと手を焼いているのだろう。

だけど何より情けないのは、僕は周囲の動きに対して何一つ出来ないという事実。

わずかに出来ることと言えば、言い渋る局長に食い下がって聞きかじるだけで、僕がベッドの上に貼り付けになっているのが象徴的な意味をすら持っている気がしてならない。

僕自身についてもそうなのだから、余計周りの、担当エスパーである澪にもしてやれることはほとんど無い。

せめてアイツが胸に押さえ込んでいるだろう気持ちを(そんなものないかもしれないけど)聞いてやるくらいしてやりたいが、今はそれすらも出来ていない。

別に僕の体調だとかが関係している訳じゃない、面会謝絶はとうの昔に終わった。

そもそも面会謝絶の時に病室に入り込んで、人の足でのんきに寝ていたのはアイツだ。

遠慮なんて言葉は、あのかしまし娘には似合わない。

「似合わない……そうなんだよな」

理由はよくわからないけれど、澪が病室に来ないのだ。

最後に見たのは澪には似つかわしくない、泣き崩れそうな姿だった。

「……ったく」

目を覚ましてからもう2週間も経つっていうのに、アイツはどこでなにしてんだ。

☆☆☆

澪の事を考え、じれったく感じながらも何も出来ずベッドに転がっていたとき。

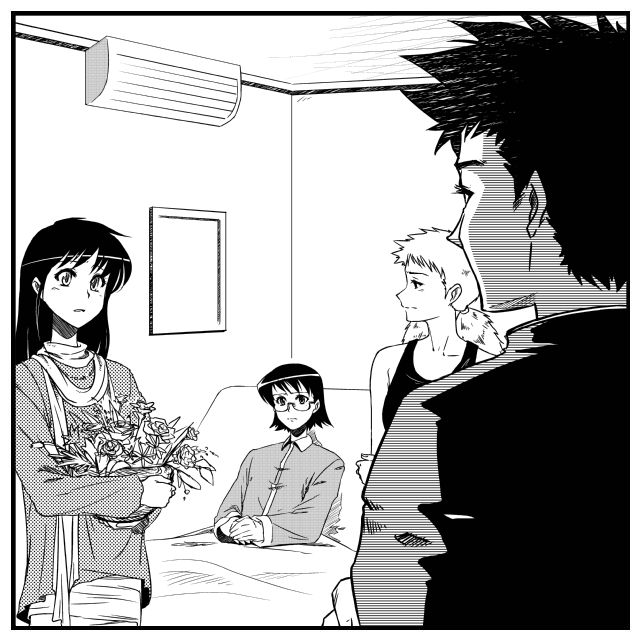

目を覚ましてから一番の驚きと言っても過言ではない、予想外の見舞い客があった。

「皆本君、面会ですよ」

末摘さんがいつにも増してニコニコしていた。

仕事柄もあるかもしれないけれど、普段から笑顔を欠かさない彼女がこうまで朗らかになるのはなんでだろう。

そう思っていたらドカドカと一団が病室に入り込んできた。

「おー皆本、生きてたかー」

「こんにちはー皆本君」

「元気かよ、おい?」

「……あれ? 佐藤にクラスのみんな?

え、え、え? お前らどうしたんだ?!」

「どうした、だなんてご挨拶だな。見舞いにきてやったんじゃねーか」

「いや……そりゃそうなんだけど」

「友達甲斐の無い奴だなー」

「皆本君、つめたーい」

僕が入院しているところは、バベル局舎内にある医務局だ。

バベルに関係する人しか診察を受けられないってことはないが、入院棟にまで入るとなると多少話が違ってくる。

高超度エスパーも入院するのだから、セキュリティもそれなりなのだ。

「あれからお前が学校に出てこないだろ?

ご両親は海外ってのは知ってたから、学校通じてお前の保護者に連絡とってもらったんだ」

「……あー」

なるほどね、局長が手を回したって訳か。

素直に感謝するべきなのかもしれないが、つい頭をぼりぼりとかいて苦笑いをごまかした。

それがクラスメイトにどう映ったのかは分からないが、皆早速に体の具合を尋ねてきた。

「体の方は順調だよ。見ての通り、立って歩けるくらいには回復してる」

「ならいいんだけどな。

全く、撃たれて搬送されたって聞いたときは驚いたっていうか、肝を冷やしたっていうか」

「状況が状況だったとはいえ、無茶すっから」

「みんな、皆本君の事心配してたんだよ?」

「……そうだな。すまん」

「すまん、じゃねーよ」

一人で突っ走りやがって、と佐藤の顔に書いてあった。

いや佐藤だけでなく、周りの皆の顔にもだ。

「あのときは、ああするしかないって思ったんだけど……。

心配かけて悪かった」

下げた頭にどれほどの価値があるのかは分からないが

渋々でも皆は了解してくれたようだった。

「ま、いいや。病人いじめてもしょうがないし。

俺たちも何が出来たわけじゃないし……」

「……そうよね」

普通の人々が占拠し銃を向けていた場所で皆がわずかに出来たことと言えば、エスパーを指し示すことくらいだったろう。

それを気負っても仕方ないのだけれど。

「いや、僕らにはどうしようもなかったじゃないか。

みんなが気にするようなことじゃないよ」

「お前が言うかな。一番無茶した奴が、さ」

「ほんとだよ」

病室に笑い声が響く。

幾分か堅かった笑いも、やがて遠慮のないものになっていった。

久しぶりのクラスメイトとの語らいに、固まっていた心がほぐれていくのがよく分かる。

気の置けない連中といられるのは、本当にありがたい。

「ま、BABELの指揮官候補生様は度胸が違うってね!」

「まったく」

「うんうん」

「は?」

いったい何をうなずいてるんだろうか。

実質そうかもしれないが、あくまで僕はBABELの指揮官であって候補生ではない。

「は? じゃねーよ。超度7エスパーだなんて大嘘付くのもそうだけど。

一人で進路決めてて俺らにそれを話さないなんて水くさいよな。

機密もあるんだろうけどさ」

「内務省直属の重要機関にスカウトされてたんだもんな。

頭いいのは知ってたけど、びっくりだよ」

そういうことか。

当たらずも遠からず、真実を隠すには好都合の設定なんだろう。

局長が皆をここにまで招き入れたのには、現実的な打算もあったって事だ。

「あーん、そうと知ってればモーションかけとくんだったー」

突然女子A(仮)がくねくねし始める。

もう秋も深いのだから、陽射しに頭をやられるってことはないはずだが。

「今更遅いよ。受付のお姉さん達見たか?

看護師のお姉さんもそうだし、きっとBABELにゃあんな美人がごろごろしてるんだぜ」

「……人は見かけによらないという有り難い格言があってだな」

さてあの二人の内面を暴露すべきかどうか。

いや外面をよくするのが職業なんだからあれでいいのか?

同級生の夢を壊しても悪いような気もするし、さんざ迷っているとまた佐藤が口を開いた。

「ただ、な。お前にも早く学校に出てきてほしいよ。

あれから、みんながなんかぎくしゃくしててな」

「ああ、エスパーの生徒達がいくらかと、怪我した奴らを中心に普通の生徒もある程度欠席してるんだろ?」

「特務エスパーがいるから、とか言って普通の人々が突入してきただろ。

口には出さないけど、エスパーがいたせいで……って思ってる奴も少なからずいるみたいでな」

「そうか……」

普通の人々の行動が、皆の心理に暗い影を落とすのは予想できたことだろう。

BABELサイドもきっと対策はしているはずだ、現に皆が持っている情報は操作されてる。

だけどやっぱり人間は理屈じゃない、道徳として悪いとは分かっても感情が先に立つ。

理性が感情を完璧に抑えられるのなら、昔の僕もあんなに苦しい想いはしなかった。

「しかもその特務エスパーってのが間違ってて

どっかの犯罪組織のエスパーだったんだろ?

俺たちはいいとばっちりだよ」

「ホントだよな。学園祭はぶちこわし。

怪我人も出た上、学校の雰囲気おかしくなるし」

「……」

すまない、と謝るべきなのだろうか。

普通の人々が襲ってきた根拠に間違いは無い。

特務エスパーは存在したし指揮官である僕もいたんだから。

だけど、真実を言う訳にはいかない。

本当に間違っているのは、テロを起こす普通の人々なんだと。

またそれを誘導したパンドラ首領−−−兵部なんだとも分かってはいる。

でも、それでも。『僕らのせいで』皆を巻き込んだ事実は、消えやしない。

「そんな苦い顔するなよ。

怪我の事考えないであれこれしゃべりすぎたな、ごめん」

佐藤に続いて、皆が謝る。

普通の人々の爪痕も残っているだろうに、もっと僕を責めたっていいくらいだと言うのに。

皆の気遣いが本当に、ありがたい。

「いや、かまわないさ。僕も学校の事を知りたかったし」

「……そっか。そう言ってもらえると助かる。」

「お前が出てきてさ、気にすんなって一言言ってもらえりゃ雰囲気も変わるだろうし」

「僕にそんな影響力ないぞ?」

中高一貫校での高校3年生とはいえ、別に生徒会長になっていたり人望が厚いわけでも人脈が広い訳でもない。

粛々と学業をこなしていたに過ぎない。

「ちっちっち。お前、自分の立場がわかってねーなー」

「どういうこと?」

気のせいか、男どもの目が嫉妬混じりだ。

目元に炎のマークをつけたマスクが見える気がする。

「みんな何も出来なかった中で、澪ちゃんだっけか。

女の子のエスパー庇って体張って、最後には銃弾から守って入院だぜ?

実態しれてる同い年はともかく、下の学年はきゃーきゃー言ってうるさくってなー」

「男としては憎たらしい限りだが。

そんな訳でお前は今、学校で一番の影響力持ってるだろうよ」

「胸に正拳の一発もいれてやりたいけどな!」

「うんうん」

「あたしの皆本君に手を出さないでよねー」

「だから今更遅せーって」

「……っぷ。あは、あははははは」

やっぱり、こいつらバカだ。

本当に、大バカだ。

でもだからこそ、僕はこいつらが大好きなんだ。

「……分かったよ。なるべく早く治すよう努力する」

憮然としたいのか澄ましたいのか、判断に困る顔つきの佐藤に手を差し出した。

へ、と荒々しく重ね合わされた手をお互いしっかりと握りしめる。

澪、もし近くにいるんだったら透視してみるといい。

世の中には、こういうヤツらだっているんだ。

ありきたりな言葉かもしれないが、きっと捨てたもんじゃないって思うだろう。

☆☆☆

「そっすか……今、学校の雰囲気はそんな風なんですね」

「初音、早く学校いきたい」

「……許可が下りるといいんですけれど」

僕の病室に、澪以外であの場に居合わせた特務エスパーがそろっている。

局長の配慮か、国の施策かは分からないが、特務エスパーに対して学校への復帰許可は下りていなかった。

あれからしばらく考えた末、僕はザ・ハウンドの二人とナオミちゃんにクラスメイト達からの話を伝えることにした。

「元々あそこはBABELの影響下にある学校の一つで

エスパーへの偏見は特に薄い場所だってのは聞いてましたけど

それでもあんな事件があればさすがにそうなりますよね」

宿木君が、苦笑いとも自重ともとれない寂しげな笑いをした。

初音君がそっと一歩だけ体を寄り添わせたのは、無意識なのだったろうか。

二人の様子を見つめていたナオミちゃんが、目線を伏せながらつぶやいた。

「ノーマルとエスパー、かあ……」

「どうしたの、ナオミちゃん?」

僕と一緒に、ハウンドの二人もナオミちゃんを見つめていた。

壁に背もたれた彼女は少し照れくさそうに、言葉を続けた。

「分かり切っていることなのかもしれませんけれど……

なんでみんな、そんな簡単に人を分けられちゃうんだろって思って」

今更と言えば今更過ぎる疑問だった。

ノーマルとエスパーを分ける壁は超能力の有無だということを、僕らは身にしみて分かっている。

超能力を扱えないからノーマルはエスパーを不安視し、不信感から能力を制限されるエスパーはノーマルへの不満を募らせる。

そこから生まれる負の連鎖が、社会のひずみを拡大していってもいる。

「超能力の有る無し、それがくくりになってるのも分かってます。

私達の高い能力は、恐れや妬み、嫉妬の対象にもなるのかもしれない。

だけど……思うんです、別に超能力が無くたって友達は友達だし、逆に私は、相手に超能力があるからって避ける訳じゃない。

私は私、超能力も全部含めての自分。それは超能力を持たない人でも変わらないはずじゃないんですか?

私がエスパーだからこそ、そう感じるのかもしれないけど……」

「……そうなるといいとは俺たちも思う。

でもやっぱりそれは難しいんじゃないか?

特異な能力を持っていれば、持っていることそれ自体が壁にもなるんだ」

ナオミちゃんの疑問に、宿木君が硬い表情で答える。

「俺たちの家系は、昔からずっと犬神様だとか憑き神様だとか言われて周りから敬われて来た。

だけど、実際はそんないいもんじゃなかったさ」

初音ちゃんも押し黙って、明君の独白に耳を傾けていた。

宿木、犬神の両家とも土地の名家として長く存続し、宮司などを勤めて来た古い家柄だ。

だが宿木君は、敬意という言葉にくるまれた隔意、突き崩せない心の壁に取り囲まれてせせこましく生きてきたに過ぎない、と言う。

「俺らが同年代の子供達と遊んでいると、あの子は憑き神様だから、特別な子だからって。

すぐに親たちが迎えに来て、恭しく頭を下げて子供の手を引っ張っていくんだ。

母親達の笑顔が、俺らにはどれだけ憎々しかったかしれない。

笑顔の裏にある薄ら寒い軽蔑にも似た感情は、別にテレパス使わなくたって分かった」

僕らみたいな存在であれば、似たような事は誰だって経験したことはあるだろう。

もちろん、ナオミちゃんにも無かったはずはない。

どれだけ家庭での、そして周囲との関係がうまくいっていたにしても、だ。

それでも、ナオミちゃんは語気を強くして答えた。

「明君と初音ちゃんの仲がいいのは、もちろん旧家に生まれた同士だからってこともあると思う。

だけど、二人とも超能力があるから友達になったわけじゃないでしょう?

たとえ周囲からそれを強要されたのだとしても、今日まで一緒にいられるのはお互いがお互いを好きだから。……違う、かな」

「初音は、明の事好きだよ。別に憑依出来なくたって、明は明だもん」

「ば、バカ! 何いってんだお前?!」

ナオミちゃんの問いかけへの答えに窮する宿木君を差し置いて

初音ちゃんがこれ以上ないくらいにはっきりと言った。

ナオミちゃんは朗らかに笑った。

「うん。初音ちゃんは明君を、明君だから好きなんでしょ?

エスパー同士でもそう。超能力があるからどうか、って事じゃない。

あたしは、きっと、みんなの間だってそれは変わらないと思うの。

超能力があるから好きになるんじゃない、嫌いになるんじゃない。

その人をちゃんと見る。全部はそこからだって、そう思うの」

「……そうなれれば、どんなにいいかしれない」

青臭い書生論だと切って捨てるのは簡単だったけれど、僕には出来なかった。

なぜなら、ナオミちゃんが言っていることは僕らにとって共通の願いだからだ。

−僕をちゃんと見て!

誰かが僕を制御していないと、そんなに怖いの?

リミッターを掲げながら、いつか局長に問いかけた言葉が思い浮かぶ。

「ええ、理想論かもしれません。でも、澪ちゃんと皆本さんだって」

「澪と僕?」

思わず口を開けて自分を指さす。

ナオミちゃんは変わらず朗らかに笑っていた。

「ハウンドの二人みたいに、仲がいいとは思わないけどなあ……アイツ、もう2週間ちょっとも顔出さないし」

「それは……」

ナオミちゃんが言いかけたと同時に、明君の声が重なる。

「いやだから、俺と初音はですねっ?!」

「明、初音の事嫌い?」

「いや嫌いでもねーしっ?! だからそんな子犬みたいな目でみんなっ!!」

「……今日のお夕飯作ってくれる?」

「作ってやっから! つーかそれ普段と変わりねえ!!」

どたばたした二人のやりとりにナオミちゃんの問いかけはうやむやになってしまったけれど

僕と澪との関係がこんな和やかなものだとも、到底思えなかった。

けれど僕はその時、改めて澪を思った。

なんで顔を出さないのかは分からないけれど、こんな時アイツが側にいれば、きっと喧嘩になったろう。

でもそれが出来ないもどかしさは、どうにも座りが悪くて仕方なかった。

☆☆☆

「お前だけ朧さん独占しようたってそうはいかねからなー!!」

「二度と戻ってこなくていいですよー」

「真面目に仕事してください、先生!!」

寒晴の日差しが差し込む病室。

今日は朧さんが見舞いに来てくれていて、相も変わらず賢木先生が朧さんにアタックしては華麗にかわされ

看護師の末摘さんにとっととつまみ出されていた。

「賢木君ったら、相変わらずねえ。

……ね、皆本君。このポインセチア、綺麗でしょ?」

一時の騒動を我知らずとばかりに、一本一本、そっと生けてくれる。

朧さんは、殺風景な病室を華やかにしてくれる花を持ってきてくれていたのだけど

花よりもあなたの方が綺麗ですよ、なんて言ったらどう思われるだろうか。

もしほたるさんに読まれたら、やっぱりここから飛び降りるしかないけども。

いちいち品のある所作に心を奪われつつも、はたと用件を思い出して、いくらか迷った末、僕は朧さんに問いかけた。

局長がバベルの権力を体現しているのなら、良心は朧さん。

彼女に聞きさえすれば、澪がいっこうに顔を出さない訳がつかめると思えたからだ。

ポインセチアを生けながら、朧さんはゆっくり僕に問い返す。

「澪ちゃん? なあに、気になるの」

「そりゃあ。僕はアイツの指揮官ですし」

すこしだけ嘘をついた。

ナオミちゃんの言葉もあったせいか、別に僕が指揮官だからというだけで気になっているのではないからだ。

アイツが柄に無い事をしてる、それがなんでなのか、会って話をしてみたい。

「あの事件は確かに起こったことです、し」

パンドラの兵部を撃退した後、僕は銃で撃たれ程なく意識を失ってしまった。

疑いようもない非常事態だったし、目の前の敵を撃退する必要もあって高ぶっていたけれど

今こうして思えばあんな異常な状況に放り込まれて何か感じないはずもない。

取り戻したかに思えた力、共有した全能感、たたき付けた怒り、分かち合った喜び。

全てが幻だったと言われても不思議じゃないけれど、それを否定する証拠こそ今の僕だ。

「それに……アイツ、まだ中三の女の子じゃないですか」

「……そうね」

つい僕らが忘れがちになる事実がある。

いくら澪が巨大な力を持ったエスパーとはいえ、たった15歳の女の子なんだ。

「アイツが今を楽しんだって悪いことは何一つ無いんですし

……それをあんな形で無惨に壊されて、何も思わないわけがないじゃないですか」

僕が10才で超能力を失ったのは幸運だったのかそうでないのか、未だに分からない。

ただ少なくとも、普通の幸せってモノを多少なりとも経験することが出来た。

だからこそ。これまでも、そしてこれからも。

ずっと超能力と向き合わざるを得ないアイツに、何かしてやりたいんだ。

「……ふうん」

そう、と朧さんは呟いた。

静かにバスケットのリンゴを取って果物ナイフを棚から引き出し、ベッドのそばに腰掛けた。

程よい陽差しが朧さんの黒髪を染める。

手際よく向かれていくリンゴの皮を僕は只見つめて、弾けた香りが鼻をくすぐるに任せていた。

やがてウサギ型に向かれたリンゴが口元に運ばれて

僕は恥ずかしいからと断ったが、朧さんがほらと勧めるので渋々口に含んだ。

「……すっぱ」

「これ、紅玉だもの。酸味が強いけど、美味しいでしょ」

「……美味しい、です」

やっぱり朧さんの笑顔は僕をドギマギさせて、そわそわ落ち着かなくもさせる。

だけど今日は、その笑顔に普段感じない寂寥感を少しだけ覚えていた。

まだあるからね、と。

しばらく二人してリンゴを楽しんで、それから朧さんは口を開いた。

「……澪ちゃんは、ね」

「……はい」

朧さんは一息間をおいた。

それがやけに長く感じられて、じれじれとして。

耳に届いた言葉は、本当に意外に感じられた。

「……訓練に精を出しているわよ。

主任さんが入院してる間中、ずっとね」

「アイツが、ですか」

思わず手にしたリンゴを落としかける。

「そう。貴方が目を覚ましてから、一生懸命やってるわ」

「……そうですか」

訓練を一生懸命にやっている。

なんだろう?

とても模範的な安心できる回答なのに

もやもやした胸のつっかえが一層大きくなる。

「……それにしたってバベルに来ているなら、こっちに顔くらい出せばいいのに」

病棟はBABEL局舎の上層階にある。

毎日同じ建物に来ているなら、病室に足を伸ばすのくらいそれほどの労力でもないはずだ。

その気になればテレポートだとて使えるくせに、わざわざ訓練室にだけ籠もっているなんてアイツらしくもない。

「顔を出して欲しい?」

「そりゃ……」

言いかけて、気づく。

恐ろしいくらいにまっすぐな瞳をした朧さんが、そこにいた。

日頃のほがらかな姿とはまた違った、厳しい姿だった。

朧さんは内務相特務機関BABELの局長秘書を務めるトップエリートなんだと思い起こさせる。

空気が張り詰め緊張していくのがわかる。

伸びた背筋、膝の上で綺麗にそろえられた両手、引き締められた口元。

朧さんの真摯な問いかけに、僕は瞼を閉じ、考え、改めて口を開いた。

「はい。とにかく一度アイツにあって、話をしたい。そう思います」

僕の答えに、朧さんはいくらか間をおいて返した。

無言の間、その顔に浮かんでいたのは微かな鎮痛のようで。

けれど、それが見間違いかと思えるほどに

とびきりの笑顔を見せた朧さんは

「……よろしい。

ただし、あなたから澪ちゃんに会いに行くこと。

いいわね?」

そして、額を人差し指でトンと押される。

言葉を失った僕は、ただ頷きを返す他は無かった。

思わず朧さんの笑顔に見惚れ、なぜだろうか一瞬澪の笑顔が重なった。

(この笑顔は−−−そうだ)

あの時見た、あの笑顔。

そうか、それもいいかもしれない。

自分の思いつきに、すこしだけ嬉しさを覚えて

ちょっと間をおいて、そんな自分をごまかすように咳払いをして、出来るだけ重々しく口を開いた。

「朧さん、一つお願いがあるんですが……」

☆☆☆

「ここか」

特別訓練科群内、超負荷環境訓練室。通称、桐壺道場。

幾度となくナオミちゃんやザ・ハウンド達と訓練を繰り返した、僕らのホームスタジアム。

「昔、僕の為にって言うか罰を与えようとして出来たところだけど……。あの頃は足しげく通う羽目になるとは思わなかったよなあ」

BABEL局舎内とはいえ、不自由な足で松葉杖を操ってどうにかたどり着いたせいか、やけに遠く感じられた。

来なかったのはほんの一月程度であるはずなのに、懐かしい気持ちすら覚える。

長い入院生活で足は弱ったかもしれないが、精神まで弱ったのではない。

でも、感傷にふける暇くらいはあってもいいだろう。

扉を開ければ、またいつも通りの騒ぎが待っているのだから。

その時僕は何の根拠もなく漠然と、だけど確信に近い気持ちを抱いていた。

だから、訓練室の重量あるドアを開けるのにも何のためらいも無かった。

「……やってるな」

部屋中に響き渡る鈍い音を体中に感じる。

訓練室の中にいたのは、サイコキネシス訓練を行っている澪一人だけだった。

朧さんに確認を入れてから来たのだから扉を開ける前から分かってはいたが、それでもアイツが黙々と訓練にいそしむ風景を見られるのは滅多に有る事じゃない。

気づかれないよう、そっとすみの椅子に座り込むと、しばらく澪の訓練を眺めていた。

壁際の電光掲示板に記されたECMレベルは非常に高く設定されていて、超度6の澪とはいえかなりきついはずだった。

だがその負荷をものともせず、オートメーションで次から次にたたき付けられるサンドバックを澪は最小限の力ではじき飛ばし続けていた。

それが30分ほども続いたろうか。

プログラムの終了を告げるビープ音が鳴り、ECMも一斉に解除された。

騒音と、紛れていたじりじりする低音が引き、訓練室はうって変わって澪の荒い呼吸音だけが支配する場所となった。

「すごいじゃないか」

僕のいない間にこれだけ成長するとはね。

拍手に込めたのは、純粋な驚きと褒めてやりたい僕の気持ち。

どういう風の吹き回しだ、と声をかけてやるつもりだった。

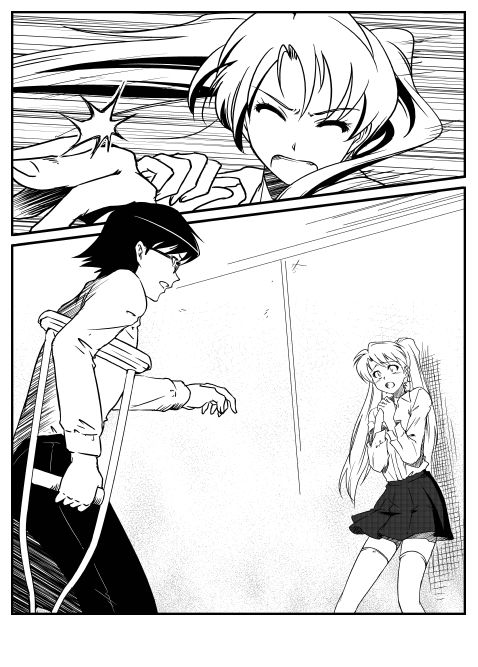

だけど振り返ったアイツが見せた驚きには、戸惑いと怒りが混じっていた。

「……なんでアンタがここにいるのよ?!」

大きく上下していた肩は、そのまま高止まりする。

目をつり上げ口をとがらせ、どうみても好意的ではない。

だけど、それすらいつものことだと。

壁にたたき付けられないだけ、まだ大丈夫だと。

僕は未だ、お気楽であった。

その時、僕は彼女の抱えていたものを知らなかったから。

「なんでもなにもお前が顔を出さないから、訓練の様子を見に来ただけだろ」

椅子から立ち上がり、松葉杖をつく。

僕を見据えた澪に向かって、覚束ないながらも近づいていった。

何をそんなに不機嫌になっているのか知らないが、ともかく話がしたかった。

元気な様子が見られてなによりだけど、今まで何をしていたんだと。

訓練をしていたのは分かっている、だけど一月あまりも顔を出さないのはいささか冷たいんじゃないか。

僕の問いかけに、アイツはきっとこう答えるだろう。

アンタには関係ない事じゃないって。

その答えに、僕は……。

漠然と浮かんでいた考えが吹き飛ばされたのは、澪の行動が瞬間理解できなかったからだ。

松葉杖をついている僕が一歩近づく度に、澪は一歩後ずさった。

「おい、何を……」

悪い冗談だともう一歩進めると、澪はまた一歩下がる。

今度は僕が戸惑い怒りを覚える番だった。

一月も顔を見せないと思えば、会ったとたんに僕を避ける。

あの学園祭で気にくわないことや勘違いしている事があるのかもしれないが、それにしたってこんな態度をとることはないだろう。

僕はさらに追う。

澪はさらに逃げる。

トッ…

背中に何か恐らくは無機質な冷たい感触を覚えたのだろう、澪がハッとした顔をする。

いつの間にか、壁際まで後退してしまっていたのだ。

「冗談もいいかげんにしてくれ」

怪我は完治せず、松葉杖をした僕から逃げる必要がどこにある?

投げかけた視線と、反目する澪の視線が交錯した。

壁を背にした澪に、高じた僕は勢い肩に手をかけようとし

「いやっ!!」

勢いよく弾かれた。

そして。

呆気にとられた僕の視界に飛び込んできたのは−−−怯えた澪の姿。

僕がまだ特務エスパーだった頃、周囲の人間が見せていた表情を澪が形取っていた。

昔よく見たと言ってしまうにはあまりに辛くて重かった、あの目を今こいつが。

コイツガ、シテル。

その現実を僕は受け止めきれず、弾かれた手を半端に上げたまま動けない。

「あ……やだ、違う! 違うの!

そうじゃない、そうじゃないの……」

か細い声で澪が言ったようにも思う。

弁解だろうか、何かをしきりに話していた。

その時の事を憶えているのは、僅かそれだけ。

気づけば僕はドアの前にいて、やがて訓練室の扉が閉まる音がした。

局舎を行き交う人達の声が、僕を通り抜けていく。

しきりにコンクリを叩く、わずらわしい松葉杖の音が耳につく。

病室にたどり着くまでに、どれだけかかったのかはわからない。

やがてぼんやり目に入ったベッドに、僕は倒れ込んだ。

−−−それきりしばらく、僕はベッドの上から出なかった。出ようとも、思わなかった。

Please don't use this texts&images without permission of 普通でない人々.

こんにちは、前回からさらに約4ヶ月ぶりの投稿となります。

またまた楽しみにしていただいていた皆様には、お待たせしてしまって申し訳ありません。

さて前回の襲撃から、二人の関係が変化してきました。

それぞれに想いがあるようですが、さて。

次回(なるべく早く書けるといいなあ……)、ゆるゆるとお待ちください。

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9866 第一話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9899 第二話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9931 第三話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9994 第四話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10047 第五話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10048 第五話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10079 第六話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10080 第六話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10119 第七話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10243 第八話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10374 第九話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10375 第九話中編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10380 第九話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10383 ショートストーリーズ1はこちら

またまた楽しみにしていただいていた皆様には、お待たせしてしまって申し訳ありません。

さて前回の襲撃から、二人の関係が変化してきました。

それぞれに想いがあるようですが、さて。

次回(なるべく早く書けるといいなあ……)、ゆるゆるとお待ちください。

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9866 第一話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9899 第二話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9931 第三話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=9994 第四話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10047 第五話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10048 第五話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10079 第六話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10080 第六話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10119 第七話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10243 第八話はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10374 第九話前編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10375 第九話中編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10380 第九話後編はこちら

http://gtyplus.main.jp/cgi-bin/gty/read.cgi?no=10383 ショートストーリーズ1はこちら

[mente]

作品の感想を投稿、閲覧する -> [reply]