5004

【夏企画】風に転がる映画もあった

- 2008-08-20T00:42:41

- UG

陽も沈み午後9時になる頃には、クーラーのないアパートの一室もようやく涼やかな風が感じられるようになっている。

横島は出来合いの総菜による夕食を済ませると、特に見ているわけではないTV番組をぼんやりと眺めていた。

コツ・・・

彼の耳がガラスの立てた音を捉える。

小さく硬質なものが窓ガラスに当たった音に、彼がまずイメージしたのは甲虫だった。

涼を得るため開け放している窓から、彼の部屋には時折カナブンなどの甲虫が飛び込んで来る。

コツ・・・

多分、部屋の明かりに惹かれているのだろう。

そう判断した横島はTVを消してから、蛍光灯から伸ばしている紐を立て続けに二度引っ張る。

1度目は蛍光灯を一本に、2度目は小玉に。

コツ・・・

暗闇に包まれた部屋の中にガラスの音が響く。

その時になってようやく、横島はその音がガラスにぶつかった小石によるものだと気づいた。

彼は電気の紐を更に二度引っ張り部屋の中を明るくしようとする。

蛍光灯特有の瞬きの後、彼の部屋が明るく照らされたのは彼が窓辺に近寄ってからのことだった。

「なんだ、起きてるじゃない」

アパートの裏手から聞こえてきたのは美神の声だった。

街灯に照らされ、闇夜に浮かび上がっていたのは浴衣を着込んだ彼女の姿。

美神は浴衣の右袖を抑えながら、若干大きめな石を投擲しようと振りかぶろうとした所だった。

見上げた窓辺は既に蛍光灯の明かりで満たされ、逆光となった横島の表情は分からない。

ほんの一瞬だけ見えた彼が息を飲む表情に満足すると、美神は若干照れくさそうにこう呟いた。

「どうせやることないんでしょ? 映画にでも付き合いなさいよ!」

彼女の姿に見とれていた横島は、しばらくこの問いに答えることは出来なかった。

――――――― 風にころがる映画もあった ―――――――

カラコロと美神の履き物がアスファルトの上を踏みしめていく。

多少の湿り気を帯びた夜の空気の中を二人は歩いていた。

道を決めているのは少し先のを歩く美神。彼女は時折歩調を緩め、道沿いの家から漏れる団欒の声に耳を傾けている。

夏休みに入り、夜更かしとなった子供を叱る母親の声。

西瓜の種を庭先に飛ばす子供たちの笑い声。

子供たちが繰り広げるTVのチャンネル争い。

遠い夏の日の思い出を味わうような美神の道行き。

横島はそんな彼女に導かれるまま夜の街を歩いていた。

「どうしたの? さっきから黙ったまんまで」

首だけを僅かに振り向かせ、美神が後ろをついてくる横島に話しかける。

「え、ああ・・・映画に誘ってくれるなんて思ってもいなかったッスから」

チラリと斜め上を見上げる美神の視線。

その視線に彼女のうなじに見とれていたことを見透かされた気がし、横島は若干慌てながら美神から視線を逸らした。

「でも、どういう風の吹き回し・・・・・・」

急に立ち止まった美神にぶつかりそうになり横島は口を噤んだ。

髪をあげた彼女のうなじから漂う石鹸の香りが彼の鼻孔をくすぐる。

ほんの少し手を動かせば抱きしめてしまえるほど近くにある美神の後ろ姿。

着ている浴衣のせいか、いつになく儚げな彼女の姿に横島は戸惑いすら覚えていた。

―――美神さんって、こんなに小さかったけ・・・・・・

いつもと違うのはヒールのある靴を履かないだけの僅か数センチの差。

たったそれだけの差が、彼女をその腕の中に抱きしめてしまえるように錯覚させていた。

「私もたまにはそんな気になるのよ・・・・・・」

美神がどんな表情でそれを言ったのかは分からない。

しかし、先程から見せている過ぎ去った日々を懐かしむような彼女の姿に、横島自身、自分がもう子供では無いことを感じ取っていた。

―――そっか・・・俺がでかくなったんだ

突如去来する成長した自分への戸惑い。

それと共に訪れる胸に湧き上がった美神に対するむず痒い感情。

横島は思わず彼女を抱きしめようとその肩に手を伸ばす。

「あ、花火やってる・・・・・・」

故意か偶然か、早足で歩き出した美神に横島の手は行き場を失っていた。

カラコロと足音を立てながら、美神は道端で花火を楽しむ親子の元へと向かっていく。

そこでどんなやり取りがあったのか、美神は子供が差しだした線香花火を受け取ると勧められるまま花火に火を灯した。

横島は苦笑混じりに自分の手を下ろすと、夜気に混じりだした硫黄の匂いを感じながら美神の方へと歩み寄っていく。

―――肩を抱くのはまだ早い。今はこの距離で十分・・・・・・

横島は美神を抱きしめなかった自分に満足していた。

あの時もしそれを行っていたら今の光景を見ることは無かっただろう。

花火に照らされた無邪気さと色気が同居した彼女の横顔は、彼を満足させるに十分な魅力に溢れていた。

「あん、落ちちゃった・・・」

「はは、残念」

線香花火の終わりを残念そうに悔しがる美神。

花火の明かりに照らされた彼女の横顔が見られなくなると言う意味で、横島はそれに同意する。

チリチリと焼けた火種が、アスファルトに熱を奪われみるみるその明るさを失っていった。

「さて、そろそろ頃合いだし、行きましょうか」

美神は防火用のバケツに花火の残滓を浸すと、花火を分けてくれた親子に礼を言ってからその場を立ち去る。

彼女は何かに誘われるように道を行く一人の男に気づいていた。

「頃合いって、上映時間ですか?」

「その様なものね。お客さんが揃い次第上映するみたいだから・・・・・・野外上映会って知ってる?」

懐かしい響きに横島の顔に笑みが浮かぶ。

彼は子供の頃に味わった、小学校の敷地を開放した一晩だけの映画上映を思い出していた。

「知ってますよ。外で見る映画でしょ。懐かしいなぁ・・・・・・」

近所の仲間たちと誘い合い、胸躍らせながら行った夜の映画鑑賞。

時折ピントがぼける風に舞うスクリーンや、台詞が聞き取りにくい音の割れたスピーカー。

しかし、暗幕代わりの星空と涼やかな夜風が見る映画を何倍も面白く感じさせる。

横島はそんな夏の夜を思い出に持っていた。

「やっぱりね・・・・・・」

「ん? 何がッスか?」

美神の呟きに横島は首を傾げる。

「アンタは知ってると思ってた・・・・・・」

「あー、他所の奴らは知らんかも知れませんね。俺ん家の周り下町で子供多かったから、まだそう言う行事が盛んだったんですよ・・・・・・」

映画の思い出が切っ掛けとなり、横島の脳裏に少年時代の夏の日々が蘇ってくる。

朝露のきらめく早朝の公園で行われたラジオ体操。

小銭を握りしめて通った公営のプール。

昆虫採集、駄菓子屋で買ったアイス、ウルトラセブンの再放送・・・

過去を懐かしむ彼の横顔を、美神はそっと見つめていた。

「急ぎましょうか、他の観客も集まってきたみたいだし・・・・・・」

美神は横島の追憶を妨げないよう静かに声をかける。

横島を導くように、美神は近所にある統廃合で廃校となった小学校へと向かっていった。

会場には既に何人かの先客があった。

ご時世なのか会場には子供の姿はなく、パイプ椅子に腰掛けスクリーンを眺めているのは偶然通りかかったらしきサラリーマンのみ。

懐かしさに惹かれつい足を止めたのだろう。

彼らは全員、追憶の表情で映写機に照らされたスクリーンを眺めていた。

「あー、この感じッスね。パイプ椅子に、風に揺れるスクリーン」

「静かにしましょう。他のお客さんに迷惑だわ」

はしゃぎ出そうとする横島を注意すると、美神は彼のエスコートにしたがい映写機近くの座席に着いた。

「まだ、始まりそうに無いッスよ」

子供時分を思い出したのか、横島が落ち着き無く周囲を見回す。

映写技師は席を外しているらしく、フィルムをセットされていない映写機がただスクリーンを明るく照らしている。

彼は子供の様な笑みを浮かべると、光点の舞う映写機の光の中に自分の手を差し入れた。

「他の客の迷惑って言ってんでしょうがッ!」

横島がした行為。

映写機の光を使った影絵遊びを美神はいつもの調子で窘める。

しかしそれも一瞬。追憶を邪魔され不機嫌そうに振り返る他の客に、美神はしまったという表情を浮かべていた。

「懐かしーっ! そういや、毎年コレやって夏子に叩かれてたっけ」

横島は美神に叩かれた頭部をさすりながらしみじみと呟く。

これも思い出の一部なのか、他の客たちも二人に向ける表情を懐かしそうな微笑みに切り替え、再びスクリーンへと振り返った。

どうやら横島の行為によって彼らの追憶は更に深まったらしい。

「全く、男っていうのは・・・・・・」

美神は複雑な表情で溜息を一つつくと、パイプ椅子の背もたれに体をあずける。

「いい加減、大人しく座ってなさいよ。帰りにチェリオ奢ってあげるから」

「ミリンダの方がいいッス」

冗談ともつかない掛け合いに子供心が満足したのか、横島もようやく大人しく席につくと追憶に満ちた目でスクリーンを見上げる。

いつの間に映写技師が来たのか、やがて投射された映画に横島は意識を集中し始めた。

―――あれ? この映画どこかで・・・・・・

開始後僅か数分で横島は画面から奇妙な既視感を感じとっていた。

とりとめのない場面転換。まだ主役は登場してないらしく、ストーリーらしきものは語られていない。

しかし、横島は映されたシーンが夏休みの風景であることを理解していた。

朝の涼やかな空気の中、眠い目を擦りながら向かうラジオ体操。

唇が紫になるまで遊んでいた公営のプール。

日が暮れるまで遊んでいた近所の公園。

帰り着いた家から漂ってくるカレーの匂い。

―――匂い? まさか・・・

横島が感じ取っていたのはスクリーンからの視覚情報だけではなかった。

映し出された映像が彼の五感に語りかけ、堪らない郷愁が胸に湧き上がる。

―――これは、俺の・・・・・・

明らかな異変に彼の霊感が警戒信号を全力で鳴らす。

しかし横島はスクリーンから目を離すことが出来ない。

次々に切り替わる断片的なシーン。

そのどれもが彼の心を強く揺さぶっていた。

夜の森を歩き、ようやく見つけた樹液に群がるクワガタ

何処までも行けると思っていた10段ギアの自転車

夏祭り、夜店のたこ焼き

花火を見上げる少女の姿

―――あ・・・・・・

次に映された光景に横島は心を奪われてしまう。

一日中遊んだ夏休みの日々。その一日の終わりを飾る夕日の焼けるような赤。

彼の視野が真っ赤に染まる。逆らいがたい郷愁が彼にその日々に帰ってくることを強要する。

―――帰りたい・・・・・・

横島は一歩足を踏み出し、目の前に広がる夕焼けに染まる町並みに入って行こうとする。

そんな彼の歩みを止めたのは、突如握られた右手から伝わる強い力だった。

「それ以上行くと帰れなくなるわよ」

背後からかけられたのは美神の声。

痛いほど引かれた右手が横島の意識を追憶の中から引き戻す。

「美神さん! 俺は一体・・・・・・?」

「郷愁に連れてかれそうになったのよ! 詳しい説明は後、先ずは落ち着いて後ろを振り返って」

横島は美神に右手を握られたまま、彼女の指示に従い後ろを振り返る。

そこにあった光景―――スクリーンの外に広がる野外上映会の風景に彼は驚きの声をあげていた。

彼はいち早く観客席に自分たちの姿が無いことに気付いている。

こちらを心配そうに見上げるピートが処置したのか、美神と横島以外の観客は全て破魔札を額に張られ眠るように席に座っていた。

「うわっ! いつの間にっ!! それになんでピートが!?」

「分かった? アンタ、今、追憶が作った世界に入り込みかけたのよ」

「入り込みかけている? じゃあ、今の俺は・・・・・・」

「丁度狭間にいるってことね・・・・・・それじゃ速攻で片付けに行くから、アンタが囚われないの私の影響なんだからこの手離しちゃだめよ!!」

先程までの儚げな美神は何処に消えたのか、彼女は夕焼けの町並みに背を向けるといつもの調子で横島を引きつれ大股で先を目指す。

歩きやすいようまくり上げた裾が、浴衣の風情を台無しにしていた。

「ちょ、ちょっと待って下さいよ! 片付けるって一体何をです」

未だ状況が掴めず戸惑いを隠せない横島。

しかし美神はその歩みを止めようとはしない。

彼女がようやくその歩みを止めたのは、二人を取り巻く光景が夕焼けで無くなってからだった。

「あ、景色が変わった・・・」

「これで何となく分かったんじゃない? 廃校で取り残された映写機が変じた物が今回の騒動を起こしているの。招き寄せた人の思い出をスクリーンに映し出し、追憶の世界に掠っていく・・・・・・もう何人も行方不明者がでているわ。そして除霊を頼まれた唐巣神父もね」

「除霊に失敗したんスか?」

穏和な性格ゆえ不遇な役回りが多い神父だが、その実力が誰もが認める所である。

その神父が失敗する除霊対象に横島の顔に緊張が奔った。

「これだけ相性が悪ければ無理もないわね。名画座世代には相手が悪すぎるわ・・・神父、今でも暇なオフの日は独りで映画に行くみたいだし」

「あれ、何故だろう・・・涙が」

神父の敗因を聞き横島の目に涙が浮かぶ。

先程自分も同じ目に合いそうだったことを横島はすっかり忘れているようだった。

「んで、ピートに泣きつかれてヘルプする事になってね。除霊対象は相性が悪くなければ大したこと無い相手だし、恩を売っておくのも悪くないと思って、安請け合いしちゃったのが不味かったのよね・・・・・・ああっ、もう、鬱陶しいっ!!」

新たに迷い込んだのは誰の思い出なのだろうか。

足下に点在するソフビ製の怪獣を美神が忌々しそうにけっ飛ばす。

横島には決して踏むことが出来ないそれを蹴散らしながら、美神は最短距離で先を急ぐ。

彼女に手を引かれている横島は、マニアが見たら垂涎のそれらを苦労して避けていた。

「美神さんも相性が合わなかったんですか?」

「退治するだけなら簡単よ! あの映写機を神通棍でバッサリでお終い」

「んじゃ、なんで?」

「掠われた人の安否確認しなきゃならないでしょ! だからわざわざ回りくどいことしてここまで来たんじゃない!!」

自分のとった行動が本当に不本意なのか、美神は足下の超合金を思いっきりけっ飛ばした。

「ああっ! 勿体ないっ!! っていうか、ひょっとしてさっきの美神さんの行動って・・・・・・」

「そ、こうなるための下準備。素の状態で来たらアンタもここに来るの無理だったかも知れないし」

「アンタ”も”って、美神さん無理だったんですか」

アンタ”も”無理と言うからには、美神は先ず一人でこの世界への侵入を試したのだろう。

そして彼女はこの世界に招かれる事はなかった。

呆れたような声を出した横島に、美神は悪びれることなくキッパリと言い切る。

「だって、私、帰りたい過去なんてないもの。今を楽しむことしか興味ないわ」

「それじゃ、今、俺の手を握ってるのって・・・?」

「あら、察しがいいじゃない。私がここにいられるのは、招かれたアンタにくっついているからってわけ。んで、さっきのは、ここに来るまでにアンタが昔のことを思い出しやすいようにって・・・・・・」

「うわっ! ひでぇ! 純粋な少年の心を弄んで、それじゃまんま囮じゃ無いッスか!!」

横島の中で、今夜の美神に感じていた儚いイメージがガラガラと崩れていく。

そんな横島に美神はしてやったりという笑顔を浮かべた。

「なによ! 助けてあげたんだからいいじゃない!」

「でも、万が一囚われちゃったら・・・・・・」

万が一自分が思い出に囚われてしまったらどうするつもりだったのか?

そう言おうとした横島は、美神の呟きに口を噤んでしまう。

―――そんな事、私がやらせるわけ無いでしょ

「えっ? 今、何か言いましたか?」

美神が小さく呟いた言葉は横島の耳には届いていなかった。

何かを言ったらしき美神に聞き返すが、彼女はそれに答えようとはせずどんどんと先を急いでいく。

しつこく食い下がろうとしたが、横島は目の前に広がった光景に今までの会話を失念してしまう。

早足で通り抜けた名も知らぬ誰かの追憶の果てには、この世界に取り込まれた時と寸分違わない野外上映会の会場が広がっていた。

「やっと見つけた・・・・・・この風景が、ここに招かれた人たちの共通の思い出ということね」

美神は何処か安堵したような表情で周囲を見回す。

カラカラと回る映写機からの光が、明るくスクリーンを照らしている。

廃校となる校舎に、独り取り残された映写機は観客を求めていたのだろう。

観客席ではそれを見上げるように、今までに囚われた人々が石化した状態で座っていた。

その中に神父の姿を見つけた美神は、苦笑を浮かべつつ彼の元へと近づいていく。

「さて、起こして騒がれるのも面倒だから、一括りにして連れていきましょうか・・・・・・」

「うわっ、美神さん、何を・・・・・・」

美神がとった行動に、横島が驚きの声をあげる。

彼女は自由になる方の右手で器用に浴衣の帯を解きだしたのだった。

しかし、喜びに顔を輝かしたのも一瞬、彼は肩すかしを喰らったようにがっくりとその肩を落とす。

「・・・・・・って、下にいつものボディコン着てるんスか」

「ナニがっかりしてるのよ。露出が増えたんだから喜びなさいよね」

若干不満げに解き終わった帯を拾い上げると、美神は横島にその帯で連れてこられた人たちを括るように指示を出す。

その帯に簡易結界用の細工が施されていることに気付き、横島は苦笑とは似て非なる笑みを浮かべた。

「まあ確かに、そっちの方がスゲー美神さんらしいッスね・・・・・・で、どうします? 敵に気付かれちゃったみたいッスけど」

横島が唐巣を含む被害者の周囲に結界を展開した瞬間、スクリーンからはクレイアニメの様な動きをするギリシャ神話の怪物や、放射能を吐く着ぐるみの怪獣、様々な妖怪や宇宙人たちが行く手を阻もうと姿を現していた。

神通棍片手に横島の作業終了を待っていた美神は、何処か見覚えのある敵に呆れた声を出す。

「あそこが出口ってわけね。それにしてもGSを足止めするのにこんなモノを・・・・・・」

「全くッス。美神さんがあんなのにビビる訳無いっスよね」

横島の物言いに多少ムッとしつつも、美神は大きく神通棍を振りかぶる。

左手から伝わってくる絶対の信頼に彼女は気付いていた。

「う・・・僕は一体?」

意識を取り戻した唐巣は、自分が眩い光の中に立っていることに気付く。

周囲を見回すと、自分と同じようにまぶしさに目を細めている人々の姿があった。

目の前ではフィルムの入っていない映写機が、カラカラと音を立てながら眩い光を発している。

背後を振り返ると、風に揺れる真っ二つに裂けたスクリーン。

その時になって初めて、唐巣は自分が除霊を失敗し、映画の中に取り込まれていたことに気付いたのだった。

「先生っ! 良かった。本当に無事で・・・・・・」

「ピート君、これは君が? だとしたらどうやって」

駆け寄ってきたピートに唐巣は驚いたような顔をする。

人よりも遙かに寿命が長いピートには、追憶は縁遠い感情といえる。

唐巣は弟子のピートがあの世界に入るのは難しいと考えていた。

「無事に戻れたようね」

唐巣の疑問に答えたのはピートでは無かった。

映写機の向こう側から聞こえてきた声に目を凝らした唐巣は、はだけた浴衣を完全に脱ごうとする美神と、多少の未練を感じながら浴衣の帯を畳んでいる横島の存在に気づく。

「全く、いつまでもロマンチストなんかやってるから、思い出なんかにやられちゃうのよ」

彼女の修業時代、甘い自分に小言をいった彼女の姿が思い出される。

今回の教訓が全く生きていないことに唐巣は苦笑いを浮かべた。

「面目ない。救助感謝する」

「んじゃ、コイツをぶち壊せば一件落着と」

唐巣たちの無事を確認した美神は、最後の締めとばかりに神通棍を振りかぶる。

今までとどめを刺さなかったのは救助成功を確認するためだったらしい。

そんな彼女の行動に、唐巣は慌てたように映写機に駆け寄った。

「待ってくれないか!」

「なに? まさか除霊しないなんて言うんじゃないでしょうね」

突如かけられた静止の声に、美神は露骨に嫌な顔をする。

彼女は思い出していたのだ。使用することで祓おうと、訳ありの物を抱え込む彼のクセを。

「そのまさかでね。無理すればウチの教会でも上映会ができると思わないかい?」

「呆れた! いつか大怪我しても知らないわよ! この商売、ロマンチストには向かないんだから」

「ああ、多分。僕以外にはね」

美神は唐巣の返事に二の句が継げず口をパクパクするだけだった。

思えばこの男の愚直な生き方がなければ、自分はこの世に生を受けていない。

はけ口のないもどかしさから逃れるように、美神は踵を返すと脱ぎ終わった浴衣を横島に押しつけた。

「勝手にすれば! 行くわよ横島ッ!」

「え! 何処にッスか?」

急に話題を振られ、横島は驚いたような顔をする。

彼自身は唐巣教会に映写機を運ぶ手伝いをしたいと思っていた。

「言ったでしょ! チェリオ奢ってあげるって! 早く来なさい!!」

大股で颯爽と歩いていく後ろ姿に、来たときの儚さは微塵も感じられない。

横島の顔に先程浮かべた苦笑と似て非なる笑みが再び浮かんでくる。

「ミリンダの方がいいッス!」

横島は渡された浴衣をクルクルと丸め小脇に抱えると、美神の後を追い始める。

彼は今の美神の方が浴衣の美神よりも気に入っていた。

エピローグ

教会へと向かう道を、唐巣とピートは映写機を乗せたリアカーを押して歩いている。

時折すれ違う通行人が奇異な視線を向けてくることはあったが、恐れのようなものは感じられない。

新たな活動の場を与えられたことで満足したのか、映写機から禍々しいものは消え去っていた。

「ここらで少し、休憩しようか」

リアカーを止め、唐巣がタオルで汗を拭きながら荷台へと腰掛ける。

彼は宝物を手にした子供のようにしばらく引き取った映写機を見つめてから、荷台を押してくれていたピートに向き直った。

「そう言えば、君にはまだお礼を言っていなかったね。今回は助かった。本当にありがとう」

「よしてください、結局、僕は大したこと出来ませんでしたし・・・・・・」

遙かに年下の、しかし心から尊敬できる師から深々と頭を下げられ、ピートは居心地の悪さに慌てていた。

若年の姿のまま悠久の時を過ごすバンパイアハーフは追憶の感情に乏しい。

唐巣が囚われた後、救出しようとした彼はとうとう追憶の世界に招かれはしなかった。

「そう言えば、美神さんも最初失敗してましたね。やっぱりあの人は普通の人と違うんでしょうか?」

「彼女の家系は、昔から男のロマンに理解がないからね・・・・・・というか、女性は皆、リアリストなんじゃないかな。今回の被害者も男性が多かっただろう?」

「え? それじゃ、女性はみんな一皮剥けば美神さん・・・・・・」

何か怖い想像をしたのか、ピートは軽く身震いする。

明日から差し入れられる弁当は断ろうと、彼は固く心に誓っていた。

「じゃあ、さっき美神さんが追憶に囚われなかったのは、美神さんが美神さんだからじゃなく、女性だから・・・・・・」

「はは、女性を敵に回すような大胆な仮説だね。それじゃ、彼女はどうやって追憶の世界に入り込んだんだい?」

唐巣から問われた美神の行った潜入法に、その質問の本意が分からぬままピートはたどたどしい説明を行う。

彼の説明を聞くうちに、唐巣の顔に何とも言えない笑顔が浮かんでいた。

「人間の一生で輝ける時間は少ない、人は誰しもやがて追憶に足を取られる。輝いていた過去を思い出してね。もし、追憶に囚われない人間がいるとしたら・・・・・・いや、やめておこう」

唐巣は言いかけた言葉をそっと呑み込む。

人との共存を目指す彼にとって、これは自分で辿り着くべき問題だと彼は思っていた。

「これは君自身で答えに辿り着いた方がいいようだ・・・・・・さあ、時間も大夫遅くなってきた。出発するとしようか」

唐巣は再びリアカーを引き始める。

家路に向かう彼の足取りは先程よりも力強くなっていた。

―――追憶に囚われない人間は、今が一番輝いている人間

横島の手を握った美神の姿を想像し、唐巣は湧き上がる笑みを堪えることが出来なかった。

彼は近いうちに彼女の母親を巻き込み、教会で野外上映会を開く気になっている。

満天の星空の下、大切な者と見上げる夜風に揺れるスクリーン。

数十年後、どんな映画を見たのかを忘れてしまったとしても、彼女はその日のことを懐かしく思い出すことだろう。

風に転がる映画もあった―――と

―――――― 風に転がる映画もあった ――――――

終

横島は出来合いの総菜による夕食を済ませると、特に見ているわけではないTV番組をぼんやりと眺めていた。

コツ・・・

彼の耳がガラスの立てた音を捉える。

小さく硬質なものが窓ガラスに当たった音に、彼がまずイメージしたのは甲虫だった。

涼を得るため開け放している窓から、彼の部屋には時折カナブンなどの甲虫が飛び込んで来る。

コツ・・・

多分、部屋の明かりに惹かれているのだろう。

そう判断した横島はTVを消してから、蛍光灯から伸ばしている紐を立て続けに二度引っ張る。

1度目は蛍光灯を一本に、2度目は小玉に。

コツ・・・

暗闇に包まれた部屋の中にガラスの音が響く。

その時になってようやく、横島はその音がガラスにぶつかった小石によるものだと気づいた。

彼は電気の紐を更に二度引っ張り部屋の中を明るくしようとする。

蛍光灯特有の瞬きの後、彼の部屋が明るく照らされたのは彼が窓辺に近寄ってからのことだった。

「なんだ、起きてるじゃない」

アパートの裏手から聞こえてきたのは美神の声だった。

街灯に照らされ、闇夜に浮かび上がっていたのは浴衣を着込んだ彼女の姿。

美神は浴衣の右袖を抑えながら、若干大きめな石を投擲しようと振りかぶろうとした所だった。

見上げた窓辺は既に蛍光灯の明かりで満たされ、逆光となった横島の表情は分からない。

ほんの一瞬だけ見えた彼が息を飲む表情に満足すると、美神は若干照れくさそうにこう呟いた。

「どうせやることないんでしょ? 映画にでも付き合いなさいよ!」

彼女の姿に見とれていた横島は、しばらくこの問いに答えることは出来なかった。

――――――― 風にころがる映画もあった ―――――――

カラコロと美神の履き物がアスファルトの上を踏みしめていく。

多少の湿り気を帯びた夜の空気の中を二人は歩いていた。

道を決めているのは少し先のを歩く美神。彼女は時折歩調を緩め、道沿いの家から漏れる団欒の声に耳を傾けている。

夏休みに入り、夜更かしとなった子供を叱る母親の声。

西瓜の種を庭先に飛ばす子供たちの笑い声。

子供たちが繰り広げるTVのチャンネル争い。

遠い夏の日の思い出を味わうような美神の道行き。

横島はそんな彼女に導かれるまま夜の街を歩いていた。

「どうしたの? さっきから黙ったまんまで」

首だけを僅かに振り向かせ、美神が後ろをついてくる横島に話しかける。

「え、ああ・・・映画に誘ってくれるなんて思ってもいなかったッスから」

チラリと斜め上を見上げる美神の視線。

その視線に彼女のうなじに見とれていたことを見透かされた気がし、横島は若干慌てながら美神から視線を逸らした。

「でも、どういう風の吹き回し・・・・・・」

急に立ち止まった美神にぶつかりそうになり横島は口を噤んだ。

髪をあげた彼女のうなじから漂う石鹸の香りが彼の鼻孔をくすぐる。

ほんの少し手を動かせば抱きしめてしまえるほど近くにある美神の後ろ姿。

着ている浴衣のせいか、いつになく儚げな彼女の姿に横島は戸惑いすら覚えていた。

―――美神さんって、こんなに小さかったけ・・・・・・

いつもと違うのはヒールのある靴を履かないだけの僅か数センチの差。

たったそれだけの差が、彼女をその腕の中に抱きしめてしまえるように錯覚させていた。

「私もたまにはそんな気になるのよ・・・・・・」

美神がどんな表情でそれを言ったのかは分からない。

しかし、先程から見せている過ぎ去った日々を懐かしむような彼女の姿に、横島自身、自分がもう子供では無いことを感じ取っていた。

―――そっか・・・俺がでかくなったんだ

突如去来する成長した自分への戸惑い。

それと共に訪れる胸に湧き上がった美神に対するむず痒い感情。

横島は思わず彼女を抱きしめようとその肩に手を伸ばす。

「あ、花火やってる・・・・・・」

故意か偶然か、早足で歩き出した美神に横島の手は行き場を失っていた。

カラコロと足音を立てながら、美神は道端で花火を楽しむ親子の元へと向かっていく。

そこでどんなやり取りがあったのか、美神は子供が差しだした線香花火を受け取ると勧められるまま花火に火を灯した。

横島は苦笑混じりに自分の手を下ろすと、夜気に混じりだした硫黄の匂いを感じながら美神の方へと歩み寄っていく。

―――肩を抱くのはまだ早い。今はこの距離で十分・・・・・・

横島は美神を抱きしめなかった自分に満足していた。

あの時もしそれを行っていたら今の光景を見ることは無かっただろう。

花火に照らされた無邪気さと色気が同居した彼女の横顔は、彼を満足させるに十分な魅力に溢れていた。

「あん、落ちちゃった・・・」

「はは、残念」

線香花火の終わりを残念そうに悔しがる美神。

花火の明かりに照らされた彼女の横顔が見られなくなると言う意味で、横島はそれに同意する。

チリチリと焼けた火種が、アスファルトに熱を奪われみるみるその明るさを失っていった。

「さて、そろそろ頃合いだし、行きましょうか」

美神は防火用のバケツに花火の残滓を浸すと、花火を分けてくれた親子に礼を言ってからその場を立ち去る。

彼女は何かに誘われるように道を行く一人の男に気づいていた。

「頃合いって、上映時間ですか?」

「その様なものね。お客さんが揃い次第上映するみたいだから・・・・・・野外上映会って知ってる?」

懐かしい響きに横島の顔に笑みが浮かぶ。

彼は子供の頃に味わった、小学校の敷地を開放した一晩だけの映画上映を思い出していた。

「知ってますよ。外で見る映画でしょ。懐かしいなぁ・・・・・・」

近所の仲間たちと誘い合い、胸躍らせながら行った夜の映画鑑賞。

時折ピントがぼける風に舞うスクリーンや、台詞が聞き取りにくい音の割れたスピーカー。

しかし、暗幕代わりの星空と涼やかな夜風が見る映画を何倍も面白く感じさせる。

横島はそんな夏の夜を思い出に持っていた。

「やっぱりね・・・・・・」

「ん? 何がッスか?」

美神の呟きに横島は首を傾げる。

「アンタは知ってると思ってた・・・・・・」

「あー、他所の奴らは知らんかも知れませんね。俺ん家の周り下町で子供多かったから、まだそう言う行事が盛んだったんですよ・・・・・・」

映画の思い出が切っ掛けとなり、横島の脳裏に少年時代の夏の日々が蘇ってくる。

朝露のきらめく早朝の公園で行われたラジオ体操。

小銭を握りしめて通った公営のプール。

昆虫採集、駄菓子屋で買ったアイス、ウルトラセブンの再放送・・・

過去を懐かしむ彼の横顔を、美神はそっと見つめていた。

「急ぎましょうか、他の観客も集まってきたみたいだし・・・・・・」

美神は横島の追憶を妨げないよう静かに声をかける。

横島を導くように、美神は近所にある統廃合で廃校となった小学校へと向かっていった。

会場には既に何人かの先客があった。

ご時世なのか会場には子供の姿はなく、パイプ椅子に腰掛けスクリーンを眺めているのは偶然通りかかったらしきサラリーマンのみ。

懐かしさに惹かれつい足を止めたのだろう。

彼らは全員、追憶の表情で映写機に照らされたスクリーンを眺めていた。

「あー、この感じッスね。パイプ椅子に、風に揺れるスクリーン」

「静かにしましょう。他のお客さんに迷惑だわ」

はしゃぎ出そうとする横島を注意すると、美神は彼のエスコートにしたがい映写機近くの座席に着いた。

「まだ、始まりそうに無いッスよ」

子供時分を思い出したのか、横島が落ち着き無く周囲を見回す。

映写技師は席を外しているらしく、フィルムをセットされていない映写機がただスクリーンを明るく照らしている。

彼は子供の様な笑みを浮かべると、光点の舞う映写機の光の中に自分の手を差し入れた。

「他の客の迷惑って言ってんでしょうがッ!」

横島がした行為。

映写機の光を使った影絵遊びを美神はいつもの調子で窘める。

しかしそれも一瞬。追憶を邪魔され不機嫌そうに振り返る他の客に、美神はしまったという表情を浮かべていた。

「懐かしーっ! そういや、毎年コレやって夏子に叩かれてたっけ」

横島は美神に叩かれた頭部をさすりながらしみじみと呟く。

これも思い出の一部なのか、他の客たちも二人に向ける表情を懐かしそうな微笑みに切り替え、再びスクリーンへと振り返った。

どうやら横島の行為によって彼らの追憶は更に深まったらしい。

「全く、男っていうのは・・・・・・」

美神は複雑な表情で溜息を一つつくと、パイプ椅子の背もたれに体をあずける。

「いい加減、大人しく座ってなさいよ。帰りにチェリオ奢ってあげるから」

「ミリンダの方がいいッス」

冗談ともつかない掛け合いに子供心が満足したのか、横島もようやく大人しく席につくと追憶に満ちた目でスクリーンを見上げる。

いつの間に映写技師が来たのか、やがて投射された映画に横島は意識を集中し始めた。

―――あれ? この映画どこかで・・・・・・

開始後僅か数分で横島は画面から奇妙な既視感を感じとっていた。

とりとめのない場面転換。まだ主役は登場してないらしく、ストーリーらしきものは語られていない。

しかし、横島は映されたシーンが夏休みの風景であることを理解していた。

朝の涼やかな空気の中、眠い目を擦りながら向かうラジオ体操。

唇が紫になるまで遊んでいた公営のプール。

日が暮れるまで遊んでいた近所の公園。

帰り着いた家から漂ってくるカレーの匂い。

―――匂い? まさか・・・

横島が感じ取っていたのはスクリーンからの視覚情報だけではなかった。

映し出された映像が彼の五感に語りかけ、堪らない郷愁が胸に湧き上がる。

―――これは、俺の・・・・・・

明らかな異変に彼の霊感が警戒信号を全力で鳴らす。

しかし横島はスクリーンから目を離すことが出来ない。

次々に切り替わる断片的なシーン。

そのどれもが彼の心を強く揺さぶっていた。

夜の森を歩き、ようやく見つけた樹液に群がるクワガタ

何処までも行けると思っていた10段ギアの自転車

夏祭り、夜店のたこ焼き

花火を見上げる少女の姿

―――あ・・・・・・

次に映された光景に横島は心を奪われてしまう。

一日中遊んだ夏休みの日々。その一日の終わりを飾る夕日の焼けるような赤。

彼の視野が真っ赤に染まる。逆らいがたい郷愁が彼にその日々に帰ってくることを強要する。

―――帰りたい・・・・・・

横島は一歩足を踏み出し、目の前に広がる夕焼けに染まる町並みに入って行こうとする。

そんな彼の歩みを止めたのは、突如握られた右手から伝わる強い力だった。

「それ以上行くと帰れなくなるわよ」

背後からかけられたのは美神の声。

痛いほど引かれた右手が横島の意識を追憶の中から引き戻す。

「美神さん! 俺は一体・・・・・・?」

「郷愁に連れてかれそうになったのよ! 詳しい説明は後、先ずは落ち着いて後ろを振り返って」

横島は美神に右手を握られたまま、彼女の指示に従い後ろを振り返る。

そこにあった光景―――スクリーンの外に広がる野外上映会の風景に彼は驚きの声をあげていた。

彼はいち早く観客席に自分たちの姿が無いことに気付いている。

こちらを心配そうに見上げるピートが処置したのか、美神と横島以外の観客は全て破魔札を額に張られ眠るように席に座っていた。

「うわっ! いつの間にっ!! それになんでピートが!?」

「分かった? アンタ、今、追憶が作った世界に入り込みかけたのよ」

「入り込みかけている? じゃあ、今の俺は・・・・・・」

「丁度狭間にいるってことね・・・・・・それじゃ速攻で片付けに行くから、アンタが囚われないの私の影響なんだからこの手離しちゃだめよ!!」

先程までの儚げな美神は何処に消えたのか、彼女は夕焼けの町並みに背を向けるといつもの調子で横島を引きつれ大股で先を目指す。

歩きやすいようまくり上げた裾が、浴衣の風情を台無しにしていた。

「ちょ、ちょっと待って下さいよ! 片付けるって一体何をです」

未だ状況が掴めず戸惑いを隠せない横島。

しかし美神はその歩みを止めようとはしない。

彼女がようやくその歩みを止めたのは、二人を取り巻く光景が夕焼けで無くなってからだった。

「あ、景色が変わった・・・」

「これで何となく分かったんじゃない? 廃校で取り残された映写機が変じた物が今回の騒動を起こしているの。招き寄せた人の思い出をスクリーンに映し出し、追憶の世界に掠っていく・・・・・・もう何人も行方不明者がでているわ。そして除霊を頼まれた唐巣神父もね」

「除霊に失敗したんスか?」

穏和な性格ゆえ不遇な役回りが多い神父だが、その実力が誰もが認める所である。

その神父が失敗する除霊対象に横島の顔に緊張が奔った。

「これだけ相性が悪ければ無理もないわね。名画座世代には相手が悪すぎるわ・・・神父、今でも暇なオフの日は独りで映画に行くみたいだし」

「あれ、何故だろう・・・涙が」

神父の敗因を聞き横島の目に涙が浮かぶ。

先程自分も同じ目に合いそうだったことを横島はすっかり忘れているようだった。

「んで、ピートに泣きつかれてヘルプする事になってね。除霊対象は相性が悪くなければ大したこと無い相手だし、恩を売っておくのも悪くないと思って、安請け合いしちゃったのが不味かったのよね・・・・・・ああっ、もう、鬱陶しいっ!!」

新たに迷い込んだのは誰の思い出なのだろうか。

足下に点在するソフビ製の怪獣を美神が忌々しそうにけっ飛ばす。

横島には決して踏むことが出来ないそれを蹴散らしながら、美神は最短距離で先を急ぐ。

彼女に手を引かれている横島は、マニアが見たら垂涎のそれらを苦労して避けていた。

「美神さんも相性が合わなかったんですか?」

「退治するだけなら簡単よ! あの映写機を神通棍でバッサリでお終い」

「んじゃ、なんで?」

「掠われた人の安否確認しなきゃならないでしょ! だからわざわざ回りくどいことしてここまで来たんじゃない!!」

自分のとった行動が本当に不本意なのか、美神は足下の超合金を思いっきりけっ飛ばした。

「ああっ! 勿体ないっ!! っていうか、ひょっとしてさっきの美神さんの行動って・・・・・・」

「そ、こうなるための下準備。素の状態で来たらアンタもここに来るの無理だったかも知れないし」

「アンタ”も”って、美神さん無理だったんですか」

アンタ”も”無理と言うからには、美神は先ず一人でこの世界への侵入を試したのだろう。

そして彼女はこの世界に招かれる事はなかった。

呆れたような声を出した横島に、美神は悪びれることなくキッパリと言い切る。

「だって、私、帰りたい過去なんてないもの。今を楽しむことしか興味ないわ」

「それじゃ、今、俺の手を握ってるのって・・・?」

「あら、察しがいいじゃない。私がここにいられるのは、招かれたアンタにくっついているからってわけ。んで、さっきのは、ここに来るまでにアンタが昔のことを思い出しやすいようにって・・・・・・」

「うわっ! ひでぇ! 純粋な少年の心を弄んで、それじゃまんま囮じゃ無いッスか!!」

横島の中で、今夜の美神に感じていた儚いイメージがガラガラと崩れていく。

そんな横島に美神はしてやったりという笑顔を浮かべた。

「なによ! 助けてあげたんだからいいじゃない!」

「でも、万が一囚われちゃったら・・・・・・」

万が一自分が思い出に囚われてしまったらどうするつもりだったのか?

そう言おうとした横島は、美神の呟きに口を噤んでしまう。

―――そんな事、私がやらせるわけ無いでしょ

「えっ? 今、何か言いましたか?」

美神が小さく呟いた言葉は横島の耳には届いていなかった。

何かを言ったらしき美神に聞き返すが、彼女はそれに答えようとはせずどんどんと先を急いでいく。

しつこく食い下がろうとしたが、横島は目の前に広がった光景に今までの会話を失念してしまう。

早足で通り抜けた名も知らぬ誰かの追憶の果てには、この世界に取り込まれた時と寸分違わない野外上映会の会場が広がっていた。

「やっと見つけた・・・・・・この風景が、ここに招かれた人たちの共通の思い出ということね」

美神は何処か安堵したような表情で周囲を見回す。

カラカラと回る映写機からの光が、明るくスクリーンを照らしている。

廃校となる校舎に、独り取り残された映写機は観客を求めていたのだろう。

観客席ではそれを見上げるように、今までに囚われた人々が石化した状態で座っていた。

その中に神父の姿を見つけた美神は、苦笑を浮かべつつ彼の元へと近づいていく。

「さて、起こして騒がれるのも面倒だから、一括りにして連れていきましょうか・・・・・・」

「うわっ、美神さん、何を・・・・・・」

美神がとった行動に、横島が驚きの声をあげる。

彼女は自由になる方の右手で器用に浴衣の帯を解きだしたのだった。

しかし、喜びに顔を輝かしたのも一瞬、彼は肩すかしを喰らったようにがっくりとその肩を落とす。

「・・・・・・って、下にいつものボディコン着てるんスか」

「ナニがっかりしてるのよ。露出が増えたんだから喜びなさいよね」

若干不満げに解き終わった帯を拾い上げると、美神は横島にその帯で連れてこられた人たちを括るように指示を出す。

その帯に簡易結界用の細工が施されていることに気付き、横島は苦笑とは似て非なる笑みを浮かべた。

「まあ確かに、そっちの方がスゲー美神さんらしいッスね・・・・・・で、どうします? 敵に気付かれちゃったみたいッスけど」

横島が唐巣を含む被害者の周囲に結界を展開した瞬間、スクリーンからはクレイアニメの様な動きをするギリシャ神話の怪物や、放射能を吐く着ぐるみの怪獣、様々な妖怪や宇宙人たちが行く手を阻もうと姿を現していた。

神通棍片手に横島の作業終了を待っていた美神は、何処か見覚えのある敵に呆れた声を出す。

「あそこが出口ってわけね。それにしてもGSを足止めするのにこんなモノを・・・・・・」

「全くッス。美神さんがあんなのにビビる訳無いっスよね」

横島の物言いに多少ムッとしつつも、美神は大きく神通棍を振りかぶる。

左手から伝わってくる絶対の信頼に彼女は気付いていた。

「う・・・僕は一体?」

意識を取り戻した唐巣は、自分が眩い光の中に立っていることに気付く。

周囲を見回すと、自分と同じようにまぶしさに目を細めている人々の姿があった。

目の前ではフィルムの入っていない映写機が、カラカラと音を立てながら眩い光を発している。

背後を振り返ると、風に揺れる真っ二つに裂けたスクリーン。

その時になって初めて、唐巣は自分が除霊を失敗し、映画の中に取り込まれていたことに気付いたのだった。

「先生っ! 良かった。本当に無事で・・・・・・」

「ピート君、これは君が? だとしたらどうやって」

駆け寄ってきたピートに唐巣は驚いたような顔をする。

人よりも遙かに寿命が長いピートには、追憶は縁遠い感情といえる。

唐巣は弟子のピートがあの世界に入るのは難しいと考えていた。

「無事に戻れたようね」

唐巣の疑問に答えたのはピートでは無かった。

映写機の向こう側から聞こえてきた声に目を凝らした唐巣は、はだけた浴衣を完全に脱ごうとする美神と、多少の未練を感じながら浴衣の帯を畳んでいる横島の存在に気づく。

「全く、いつまでもロマンチストなんかやってるから、思い出なんかにやられちゃうのよ」

彼女の修業時代、甘い自分に小言をいった彼女の姿が思い出される。

今回の教訓が全く生きていないことに唐巣は苦笑いを浮かべた。

「面目ない。救助感謝する」

「んじゃ、コイツをぶち壊せば一件落着と」

唐巣たちの無事を確認した美神は、最後の締めとばかりに神通棍を振りかぶる。

今までとどめを刺さなかったのは救助成功を確認するためだったらしい。

そんな彼女の行動に、唐巣は慌てたように映写機に駆け寄った。

「待ってくれないか!」

「なに? まさか除霊しないなんて言うんじゃないでしょうね」

突如かけられた静止の声に、美神は露骨に嫌な顔をする。

彼女は思い出していたのだ。使用することで祓おうと、訳ありの物を抱え込む彼のクセを。

「そのまさかでね。無理すればウチの教会でも上映会ができると思わないかい?」

「呆れた! いつか大怪我しても知らないわよ! この商売、ロマンチストには向かないんだから」

「ああ、多分。僕以外にはね」

美神は唐巣の返事に二の句が継げず口をパクパクするだけだった。

思えばこの男の愚直な生き方がなければ、自分はこの世に生を受けていない。

はけ口のないもどかしさから逃れるように、美神は踵を返すと脱ぎ終わった浴衣を横島に押しつけた。

「勝手にすれば! 行くわよ横島ッ!」

「え! 何処にッスか?」

急に話題を振られ、横島は驚いたような顔をする。

彼自身は唐巣教会に映写機を運ぶ手伝いをしたいと思っていた。

「言ったでしょ! チェリオ奢ってあげるって! 早く来なさい!!」

大股で颯爽と歩いていく後ろ姿に、来たときの儚さは微塵も感じられない。

横島の顔に先程浮かべた苦笑と似て非なる笑みが再び浮かんでくる。

「ミリンダの方がいいッス!」

横島は渡された浴衣をクルクルと丸め小脇に抱えると、美神の後を追い始める。

彼は今の美神の方が浴衣の美神よりも気に入っていた。

エピローグ

教会へと向かう道を、唐巣とピートは映写機を乗せたリアカーを押して歩いている。

時折すれ違う通行人が奇異な視線を向けてくることはあったが、恐れのようなものは感じられない。

新たな活動の場を与えられたことで満足したのか、映写機から禍々しいものは消え去っていた。

「ここらで少し、休憩しようか」

リアカーを止め、唐巣がタオルで汗を拭きながら荷台へと腰掛ける。

彼は宝物を手にした子供のようにしばらく引き取った映写機を見つめてから、荷台を押してくれていたピートに向き直った。

「そう言えば、君にはまだお礼を言っていなかったね。今回は助かった。本当にありがとう」

「よしてください、結局、僕は大したこと出来ませんでしたし・・・・・・」

遙かに年下の、しかし心から尊敬できる師から深々と頭を下げられ、ピートは居心地の悪さに慌てていた。

若年の姿のまま悠久の時を過ごすバンパイアハーフは追憶の感情に乏しい。

唐巣が囚われた後、救出しようとした彼はとうとう追憶の世界に招かれはしなかった。

「そう言えば、美神さんも最初失敗してましたね。やっぱりあの人は普通の人と違うんでしょうか?」

「彼女の家系は、昔から男のロマンに理解がないからね・・・・・・というか、女性は皆、リアリストなんじゃないかな。今回の被害者も男性が多かっただろう?」

「え? それじゃ、女性はみんな一皮剥けば美神さん・・・・・・」

何か怖い想像をしたのか、ピートは軽く身震いする。

明日から差し入れられる弁当は断ろうと、彼は固く心に誓っていた。

「じゃあ、さっき美神さんが追憶に囚われなかったのは、美神さんが美神さんだからじゃなく、女性だから・・・・・・」

「はは、女性を敵に回すような大胆な仮説だね。それじゃ、彼女はどうやって追憶の世界に入り込んだんだい?」

唐巣から問われた美神の行った潜入法に、その質問の本意が分からぬままピートはたどたどしい説明を行う。

彼の説明を聞くうちに、唐巣の顔に何とも言えない笑顔が浮かんでいた。

「人間の一生で輝ける時間は少ない、人は誰しもやがて追憶に足を取られる。輝いていた過去を思い出してね。もし、追憶に囚われない人間がいるとしたら・・・・・・いや、やめておこう」

唐巣は言いかけた言葉をそっと呑み込む。

人との共存を目指す彼にとって、これは自分で辿り着くべき問題だと彼は思っていた。

「これは君自身で答えに辿り着いた方がいいようだ・・・・・・さあ、時間も大夫遅くなってきた。出発するとしようか」

唐巣は再びリアカーを引き始める。

家路に向かう彼の足取りは先程よりも力強くなっていた。

―――追憶に囚われない人間は、今が一番輝いている人間

横島の手を握った美神の姿を想像し、唐巣は湧き上がる笑みを堪えることが出来なかった。

彼は近いうちに彼女の母親を巻き込み、教会で野外上映会を開く気になっている。

満天の星空の下、大切な者と見上げる夜風に揺れるスクリーン。

数十年後、どんな映画を見たのかを忘れてしまったとしても、彼女はその日のことを懐かしく思い出すことだろう。

風に転がる映画もあった―――と

―――――― 風に転がる映画もあった ――――――

終

Please don't use this texts&images without permission of UG.

久しぶりの投稿です。

実はこれ以前に29kbのアレな話を書いているのですが、それは今週末の投稿を予定しています。

それまで少し寂しかろうと、おキヌちゃんが主役のアレな話を書いた反動を使い、約二日間でこの話を書きました。

しかし、野外上映の映画を見たことある人って世代が限られているような(ノ∀`)

暴走気味のお話しですが、読んでくれた方とメッセでのネタ出しに協力してくれたGemini69さんに感謝します。

それでは、ご意見・ご感想いただければ幸いです。

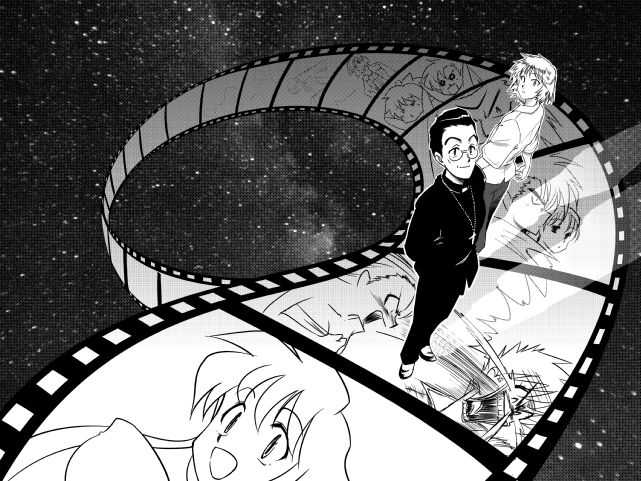

幸運にもイラストを描いていただけることになりました。

コメントを下さった皆さん。読んで下さった皆さん。

そして、素晴らしいイラストを描いてくださった六条さんに感謝したいと思います。

ありがとうございました。

実はこれ以前に29kbのアレな話を書いているのですが、それは今週末の投稿を予定しています。

それまで少し寂しかろうと、おキヌちゃんが主役のアレな話を書いた反動を使い、約二日間でこの話を書きました。

しかし、野外上映の映画を見たことある人って世代が限られているような(ノ∀`)

暴走気味のお話しですが、読んでくれた方とメッセでのネタ出しに協力してくれたGemini69さんに感謝します。

それでは、ご意見・ご感想いただければ幸いです。

幸運にもイラストを描いていただけることになりました。

コメントを下さった皆さん。読んで下さった皆さん。

そして、素晴らしいイラストを描いてくださった六条さんに感謝したいと思います。

ありがとうございました。

[mente]

作品の感想を投稿、閲覧する -> [reply]